I test rapidi, spesso chiamati tamponi antigenici, promettono risultati in pochi minuti e sono stati usati in molti contesti di screening. Ma come funzionano davvero, quanto sono accurati rispetto alla PCR molecolare e quali limiti occorre considerare per una lettura corretta?

I test rapidi rilevano proteine virali e danno esiti in 15–30 minuti. Sono utili per screening tempestivi, ma la sensibilità varia con tempi e sintomi; la PCR molecolare resta il riferimento quando serve conferma o un’indagine più approfondita.

Come funzionano i test rapidi?

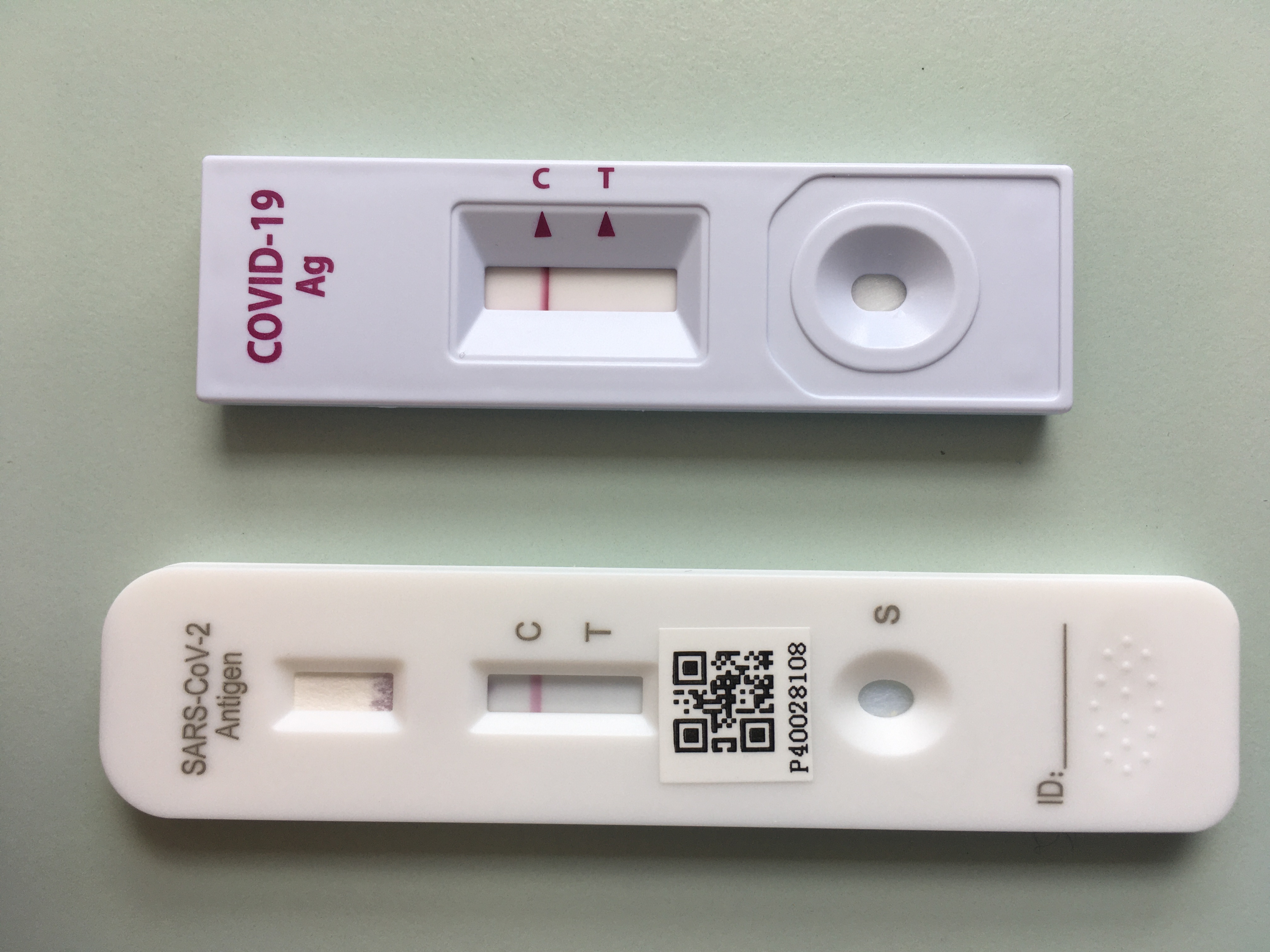

I test rapidi antigenici cercano proteine specifiche del virus in un campione prelevato (di solito nasale). Un reagente e una striscia reattiva producono una linea visibile se la quantità di antigene supera una soglia.

Questa logica “soglia sì/no” spiega perché i test siano molto veloci: non amplificano il materiale come la PCR. Tuttavia, la velocità ha un prezzo in termini di sensibilità, soprattutto quando la carica virale è bassa o il campione è raccolto troppo presto rispetto all’esordio dei sintomi.

Qual è la differenza tra test rapidi e PCR?

Entrambi cercano tracce dell’infezione, ma con tecnologie e obiettivi logistici diversi. La PCR (reazione a catena della polimerasi) è una tecnica molecolare di amplificazione; i rapidi antigenici sono pensati per decisioni in tempo reale.

- Tecnologia: la PCR amplifica il materiale genetico (RNA/DNA) fino a renderlo rilevabile; i rapidi misurano direttamente antigeni senza amplificazione.

- Tempo di risposta: i rapidi danno esiti in 15–30 minuti; la PCR richiede ore e una struttura di laboratorio, ma offre una maggiore sensibilità.

- Uso tipico: i rapidi si impiegano per screening di massa, ingressi rapidi o triage; la PCR per conferma diagnostica e tracciamento approfondito.

- Finestra temporale: i rapidi performano meglio vicino all’esordio dei sintomi; la PCR resta efficace anche in fasi precoci o tardive.

- Interpretazione: un rapido negativo non esclude l’infezione in fase iniziale; un positivo con PCR ha un valore confermativo più alto.

- Costi e logistica: i rapidi sono economici e decentrabili; la PCR richiede apparecchiature, personale e catene di trasporto campioni.

Cose da ricordare

- I test rapidi rilevano proteine virali; la PCR rileva materiale genetico.

- Sensibilità più alta nei sintomatici nei primi giorni dall’esordio.

- Specificità in genere molto elevata, falsi positivi rari.

- Esito in 15–30 minuti, utile per screening tempestivo.

- Un risultato negativo non esclude l’infezione in fase precoce.

- Le raccomandazioni possono variare tra Paesi e nel tempo.

Affidabilità: sensibilità e specificità

Quando si parla di “quanto sono affidabili”, bisogna distinguere fra sensibilità (capacità di individuare i positivi) e specificità (capacità di escludere i negativi). In generale, la specificità dei rapidi è alta, mentre la sensibilità dipende molto dal momento del test e dai sintomi.

Molte autorità indicano che, per l’uso su persone sintomatiche nei primi giorni, i test antigenici dovrebbero mostrare almeno ~80% di sensibilità e ~97% di specificità, soglie minime per un impiego appropriato in contesti pubblici. In pratica, prodotti diversi e fasi epidemiche diverse possono variare i numeri reali.

Meta-analisi internazionali hanno osservato sensibilità medie intorno al 70–80% nei sintomatici entro la prima settimana, con specificità superiori al 97%, valori che calano nei test su asintomatici o molto distanti dall’esordio. Questo significa che il contesto clinico e temporale incide quanto il marchio del dispositivo.

Che cosa influenza la sensibilità?

Tre fattori ricorrenti: il tempo dal contagio (troppo presto o troppo tardi riduce la carica rilevabile), la qualità del prelievo e la presenza di sintomi (in media favoriscono carica più alta). Anche la circolazione di varianti può impattare, a seconda degli antigeni target del test.

Valore predittivo e prevalenza

Il significato di un positivo o di un negativo cambia con la prevalenza dell’infezione nella popolazione. In alta circolazione, aumenta la probabilità che un positivo sia vero positivo; in bassa circolazione, un negativo è più rassicurante ma i pochi positivi meritano conferma.

Per orientarsi, molti comunicati citano le linee guida dell’OMS e una revisione sistematica Cochrane come riferimenti metodologici; in Italia, l’Istituto Superiore di Sanità pubblica note tecniche che contestualizzano l’uso operativo nel Paese.

Quando hanno senso i test rapidi?

Non esiste una regola unica valida per tutti i contesti. Qui di seguito alcuni scenari tipici menzionati nelle comunicazioni pubbliche, utili per capire dove il dato rapido può dare più valore.

- In presenza di sintomi compatibili da pochi giorni: il rapido offre una prima risposta per agire tempestivamente; l’eventuale conferma molecolare aiuta in caso di dubbi o necessità formali.

- Prima di ingressi rapidi (eventi, visite, ambienti a rischio): uno screening al volo riduce la probabilità di introdurre casi infettivi, pur senza eliminarla del tutto.

- In fasi di alta incidenza: il rapido è utile per alleggerire i percorsi diagnostici e isolare più in fretta i casi probabili.

- In contesti con limitazioni logistiche: dove la PCR non è rapidamente accessibile, i rapidi permettono decisioni provvisorie basate su un segnale ragionevole.

- Per la gestione di cluster: testare tempestivamente contatti stretti può aiutare a contenere focolai, anche con una quota attesa di falsi negativi.

- Monitoraggi ripetuti: più test ravvicinati nel tempo possono compensare in parte la sensibilità non perfetta del singolo rapido.

- Norme locali: documenti di riferimento dell’Istituto Superiore di Sanità aiutano a capire quando i rapidi sono indicati o quando serve la PCR per scopi ufficiali.

Risultati: come leggerli senza equivoci

Un esito “positivo” indica che il test ha rilevato antigeni oltre la soglia; “negativo” significa che non ha rilevato abbastanza antigene. In mezzo ci sono esiti “non validi” o “dubbi”, da trattare come non interpretabili. Il tutto va inserito in un contesto clinico e temporale.

Falsi negativi

Succedono quando l’infezione c’è ma la carica è sotto soglia (fase precoce/tardiva) o il campione non è adeguato. Per questo un negativo non esclude sempre l’infezione, soprattutto se i sintomi sono presenti o l’esposizione è recente.

Falsi positivi

Rari con test di buona specificità, possono derivare da reattività crociata o errori procedurali. In contesti di bassa prevalenza, anche pochi falsi positivi possono incidere sulla percezione del rischio; per scopi formali, la PCR di conferma può essere richiesta.

Errori frequenti da evitare

Anche senza entrare in indicazioni operative, è utile conoscere alcuni errori ricorrenti nella lettura dei risultati, che possono portare a decisioni sbilanciate.

- Confondere “negativo” con “sicuro”: un test negativo riduce il rischio ma non lo azzera, specie se l’esposizione è recente o i sintomi sono in evoluzione.

- Ipotizzare che tutti i test siano uguali: le prestazioni variano tra dispositivi; dati, validazioni e contesto d’uso contano quanto l’etichetta.

- Ignorare il fattore tempo: test ripetuti a distanza di giorni possono dare indicazioni diverse man mano che la carica virale cambia.

- Trascurare le istruzioni di lettura del risultato: tempi inadeguati o interpretazioni oltre la finestra indicata possono generare falsi esiti.

- Fare affidamento su un solo segnale: decisioni ponderate combinano esito del test, sintomi, esposizioni e indicazioni ufficiali aggiornate.

In sintesi pratica

- I test rapidi offrono risultati veloci ma sensibilità variabile.

- La PCR resta il riferimento quando serve conferma.

- Il contesto (sintomi, tempi, prevalenza) cambia il valore del risultato.

- Seguire le indicazioni delle autorità sanitarie locali.

- Usare i risultati per decisioni proporzionate, non definitive.

Capire come funzionano i test rapidi, dove eccellono e dove mostrano limiti, aiuta a leggere i risultati con equilibrio. Non si tratta di strumenti perfetti, ma di segnali utili se calati nel giusto contesto e accompagnati da informazioni aggiornate e verificabili.

Queste informazioni hanno finalità divulgative e non sostituiscono pareri medici o indicazioni ufficiali. Per scelte che incidono sulla salute o su obblighi amministrativi, fai riferimento alle autorità sanitarie competenti e ai documenti più recenti.