Nel linguaggio civico e dei media, “elettori” indica il corpo sovrano di una democrazia: i cittadini che partecipano alle consultazioni. In questa guida spieghiamo chi rientra nel corpo elettorale, come vengono conteggiati i votanti e che cosa significa affluenza. Se vuoi capire dati, definizioni ed esempi sulle regole che riguardano gli elettori, sei nel posto giusto.

Chi sono, come si contano e quali dati li descrivono: questa panoramica chiarisce la differenza tra elettori e votanti, come leggere affluenza e astensione, e come funzionano liste elettorali e registri, con esempi pratici e un lessico accessibile.

Qual è la differenza tra elettori e votanti?

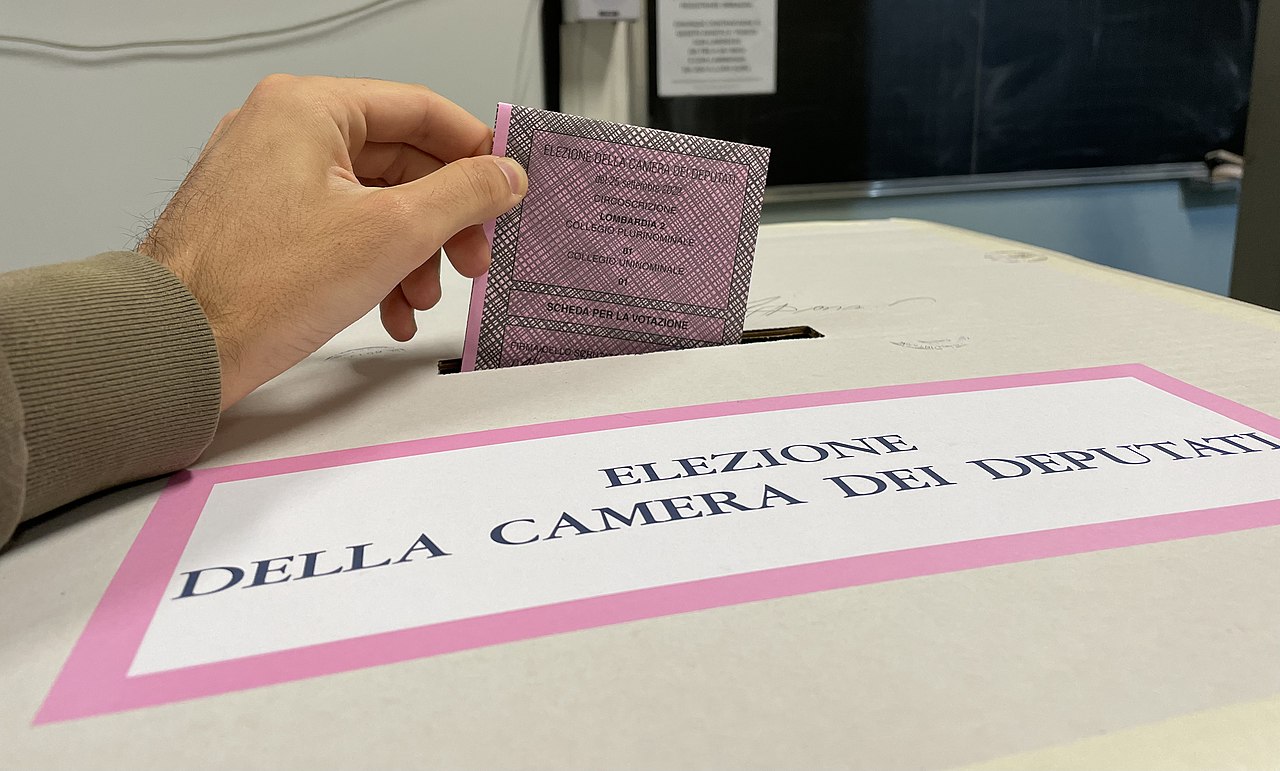

Gli elettori sono tutti i cittadini che hanno diritto di voto, risultano iscritti alle liste e quindi formano il cosiddetto corpo elettorale. I votanti, invece, sono la parte degli elettori che si presenta al seggio ed esprime un voto quel giorno.

Come si calcolano affluenza e astensione?

L’affluenza è la percentuale dei votanti sugli elettori iscritti: votanti diviso elettori moltiplicato per cento. L’astensione è il complemento a 100 dell’affluenza e misura chi non ha votato. I risultati ufficiali distinguono fra affluenza provvisoria durante la giornata e affluenza finale a seggi chiusi.

Per molte consultazioni, i dati vengono pubblicati dal Ministero dell’Interno con rilevazioni orarie e riepiloghi per Comune, provincia e regione. Questo consente confronti storici e territoriali, ma richiede attenzione a soglie, fasce orarie e al perimetro degli elettori iscritti.

Chi rientra nel corpo elettorale in Italia?

In Italia rientrano tra gli elettori i cittadini maggiorenni, iscritti nelle liste del proprio Comune e in possesso dei diritti politici.

In alcune consultazioni locali ed europee possono votare, con regole dedicate, anche cittadini dell’Unione europea residenti.

Il quadro dei diritti è definito dall’Articolo 48 della Costituzione, che tutela personalità, uguaglianza, libertà e segretezza del voto. È la cornice che rende effettiva la partecipazione e disciplina il dovere civico.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

L’iscrizione alle liste elettorali avviene di norma d’ufficio sulla base dell’anagrafe e della cittadinanza; gli aggiornamenti coprono nuove iscrizioni, cancellazioni e cambi di residenza. Esistono procedure per aggiornamenti e rettifiche, ad esempio in caso di errori anagrafici o di recupero del diritto di voto.

Requisiti generali

Per essere elettore servono tre condizioni essenziali: maggiore età, cittadinanza riconosciuta e iscrizione nelle liste del Comune di residenza. A queste si aggiungono requisiti specifici che variano a seconda della consultazione, come eventuali finestre temporali o richieste formali per cittadini UE.

Aggiornamento delle liste

Le liste si aggiornano periodicamente: i Comuni integrano i registri, verificano trasferimenti e decessi, e inviano le tessere elettorali. In prossimità del voto, gli uffici elettorali garantiscono aperture straordinarie e servizi di certificazione. L’iscrizione d’ufficio riduce gli adempimenti per la persona e migliora la qualità dei dati.

Quali dati descrivono gli elettori?

Per conoscere il profilo degli elettori si usano dati demografici e socioeconomici: età, istruzione, condizione lavorativa, territorio. L’Istituto nazionale di statistica (Istat) offre indagini e indicatori che aiutano a leggere la partecipazione e la composizione del corpo elettorale.

Alle caratteristiche strutturali si affiancano dinamiche di contesto, come andamento economico, fiducia nelle istituzioni e qualità dell’offerta politica. Questi fattori incidono sul tasso di partecipazione e sui flussi tra partiti, ma richiedono prudenza nell’interpretazione.

Perché cambiano le preferenze di voto?

Le scelte elettorali possono cambiare per ragioni individuali e collettive: nuove informazioni, eventi imprevisti, candidatura di profili credibili o, al contrario, delusione per esperienze precedenti. Anche il ciclo economico e la percezione di sicurezza contano, sebbene in modi diversi nei territori.

Nel medio periodo, contano reti sociali, appartenenza generazionale e identità professionali, insieme all’agenda mediatica e alla salienza dei temi. Per questo gli stessi elettori possono premiare forze diverse a seconda del momento e del tipo di elezione.

Come leggere sondaggi e risultati?

La lettura dei numeri richiede metodo e confronti omogenei. Di seguito alcuni accorgimenti per ridurre errori comuni quando si interpretano sondaggi e risultati ufficiali.

- Controlla il perimetro. Un’affluenza comunale non è paragonabile a una media nazionale: livelli diversi aggregano elettori diversi. Valuta sempre l’unità territoriale e temporale.

- Osserva la base di calcolo. La percentuale dipende dal denominatore: elettori iscritti o popolazione residente? Una scelta sbagliata altera le conclusioni. Verifica la metodologia dichiarata.

- Distingui voti validi, bianche e nulle. I voti di lista si calcolano sui soli validi, mentre le bianche e le nulle contano per l’affluenza. Confonderli distorce quote e seggi.

- Non fermarti allo scarto assoluto. Due punti possono essere poco o molto a seconda della base e dell’errore statistico. Leggi intervalli di confidenza e margini di errore.

- Guarda i flussi, non solo le percentuali. Cambiamenti identici possono avere cause diverse se riguardano elettori nuovi, astenuti rientrati o spostamenti tra partiti. I flussi spiegano la meccanica del risultato.

- Confronta periodi equivalenti. Comunali, politiche ed europee attivano logiche differenti e mobilitano pubblici diversi. Servono serie storiche omogenee e definizioni coerenti.

- Affida l’analisi a fonti solide. Incrocia sondaggi trasparenti con i dati ufficiali e usa cautele sulle proiezioni. Se mancano informazioni tecniche, sospendi il giudizio.

Fatti chiave sugli elettori

- Gli elettori sono i cittadini con diritto di voto iscritti alle liste.

- L’affluenza è la percentuale dei votanti sugli elettori iscritti.

- I votanti sono coloro che hanno espresso il voto nelle urne.

- Le liste elettorali si aggiornano d’ufficio con anagrafe e cittadinanza.

- L’età minima per votare è di 18 anni nelle principali consultazioni.

- Schede bianche e nulle non si sommano ai voti validi di lista.

Domande frequenti

Quanti sono gli elettori in Italia?

Il numero varia nel tempo e per consultazione. Il dato si ricava dalle liste elettorali comunali e dai riepiloghi ufficiali nazionali; cresce o diminuisce seguendo dinamiche demografiche e migratorie.

Che differenza c’è tra elettori, aventi diritto e votanti?

“Elettori” e “aventi diritto” indicano, in genere, la stessa platea: i cittadini iscritti alle liste. “Votanti” sono solo coloro che si presentano al seggio ed esprimono il voto nella giornata.

Le schede bianche e nulle contano nell’affluenza?

Sì: chi depone una scheda bianca o nulla è comunque un votante, quindi rientra nell’affluenza. Le bianche e le nulle però non entrano nel conteggio dei voti validi di lista.

Posso votare fuori dal mio comune di residenza?

In generale si vota nel proprio Comune. Esistono deroghe limitate e disciplinate dalla normativa per specifiche categorie o consultazioni. Per i casi concreti è opportuno informarsi presso gli uffici elettorali competenti.

Come si entra nelle liste elettorali?

L’iscrizione è in via ordinaria d’ufficio al compimento dei 18 anni, sulla base dell’anagrafe e della cittadinanza. Trasferimenti e altre variazioni aggiornano la posizione; per cittadini UE servono procedure dedicate per alcune consultazioni.

In sintesi rapida

- Elettori: cittadini iscritti alle liste con diritto di voto.

- Affluenza = votanti / elettori iscritti, astensione è il complemento a 100.

- Le liste si aggiornano d’ufficio; verifiche e rettifiche avvengono in modo periodico.

- Profilo degli elettori: età, istruzione, lavoro e territorio influenzano la partecipazione.

- Per leggere sondaggi e risultati servono metodo, contesto e fonti ufficiali.

Capire chi sono gli elettori e come vengono misurati aiuta a leggere meglio i numeri che circolano dopo ogni consultazione. Distinguere diritti, affluenza e voti validi permette confronti corretti tra territori e tempi diversi, evitando interpretazioni affrettate o distorte.

Quando incontri un dato, chiediti sempre che cosa misura, con quali definizioni e su quale perimetro. Confronti omogenei, attenzione alla metodologia e riferimento a fonti istituzionali offrono un quadro solido per valutare partecipazione e risultati, senza bisogno di tecnicismi inutili ma con la necessaria precisione.