Il revanscismo indica una spinta politica e culturale orientata alla riparazione di un torto percepito: riconquistare territori, prestigio o status perduti. È un fenomeno che usa memorie collettive, simboli e narrazioni per chiedere “revanche”, cioè una rivincita storica presentata come giustizia.

Sintesi veloce: definizione chiara, cause, esempi storici e segnali per riconoscerlo. Capirai come nascono le spinte di rivincita, perché sono persuasive e quali rischi generano per società e relazioni internazionali.

Perché nasce il revanscismo?

Di solito emerge dopo traumi collettivi come guerre perdute, trattati punitivi o crisi economiche, quando le comunità cercano senso e dignità. Il termine deriva dal francese “revanche” e si afferma in Francia dopo la sconfitta del 1871.

Quali sono gli esempi storici di revanscismo?

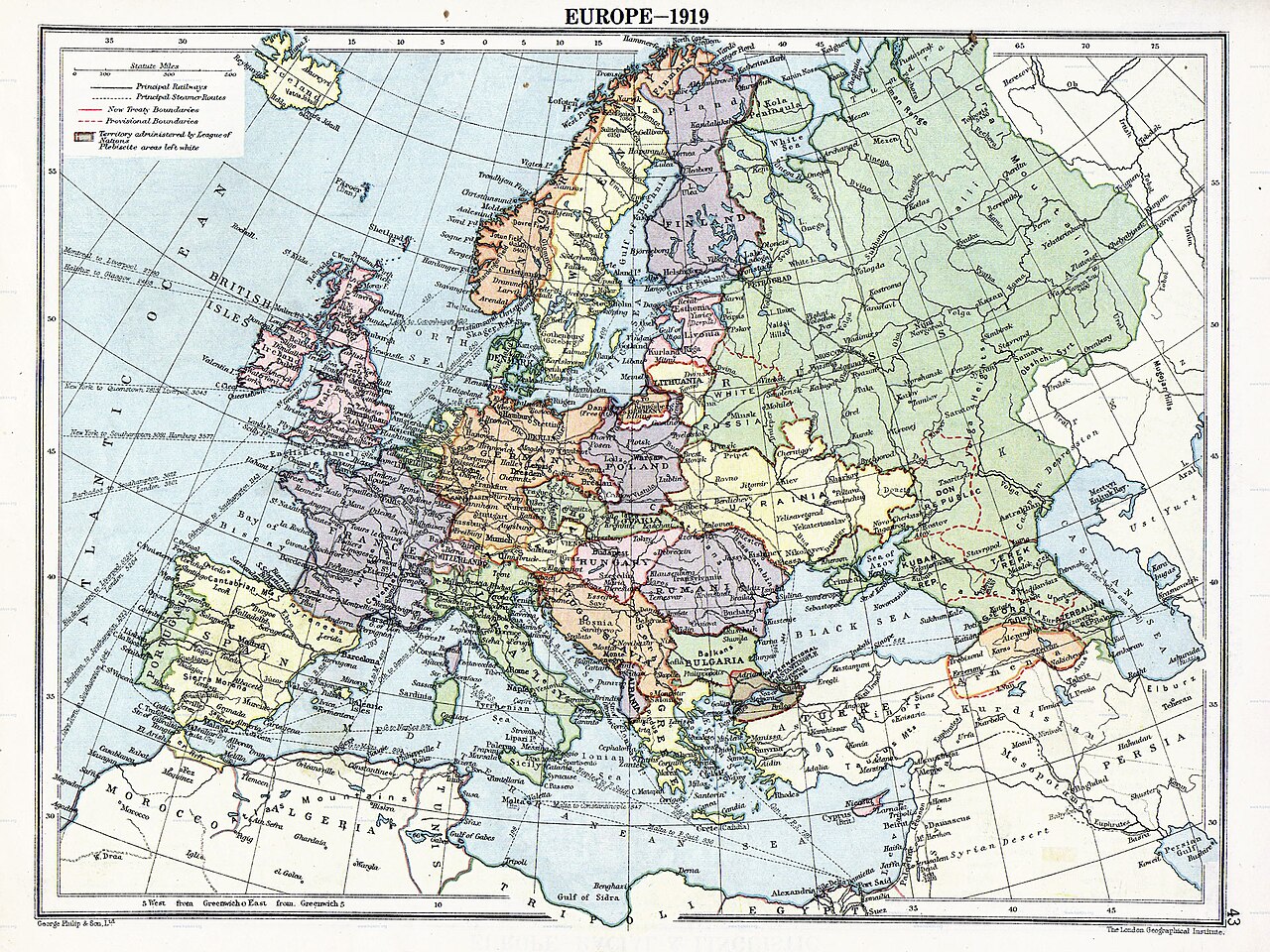

Nei manuali compare come caso classico la Guerra franco-prussiana del 1870–71: la Francia perse territori e prestigio, aprendo un ciclo di memorie e aspettative di riscatto che segnarono decenni di politica europea.

Un altro snodo fu il Trattato di Versailles, percepito da molti tedeschi come umiliante; la frustrazione alimentò richieste di revisione e, in tempi successivi, favorì derive aggressive in settori estremi della politica.

Nell’Europa centrale, il Trattato del Trianon rimodellò confini e appartenenze: in Ungheria maturarono narrazioni di perdita e richieste di riavvicinamento delle comunità magiare d’oltreconfine.

- Francia post‑1871. La cessione dell’Alsazia-Lorena animò la “revanche”: giornali, scuola e monumenti tennero vivo il ricordo. Quella memoria contribuì a orientare scelte diplomatiche e militari a lungo termine.

- Germania post‑1919. Le “clausole” di Versailles furono vissute come ingiuste da vaste fasce sociali. Si consolidò una spinta alla revisione delle frontiere, terreno su cui prosperarono movimenti autoritari.

- Italia e irredentismo. L’idea delle terre irredente e la retorica della “vittoria mutilata” rafforzarono campagne per Fiume e la Dalmazia. Episodi come l’impresa di Fiume mostrarono come miti e azione politica possano intrecciarsi.

- Ungheria post‑Trianon. La riduzione territoriale e la diaspora della popolazione magiara alimentarono aspirazioni di riavvicinamento e protezione. Partiti e associazioni coltivarono simboli, mappe e anniversari per mantenere vive tali aspettative.

- Cina e il “secolo di umiliazione”. Le memorie di trattati diseguali e invasioni divennero una potente memoria nazionale. La narrativa del riscatto sostiene politiche di prestigio e richieste di riconoscimento internazionale.

- Russia post‑1991. Secondo vari analisti, la perdita di status e territorio ha nutrito letture revansciste nello spazio post‑sovietico. Retoriche sulla protezione dei connazionali all’estero compaiono in discorsi ufficiali e mediatici.

- Argentina e le Malvinas/Falkland. La disputa di sovranità ha talvolta assunto toni di sovranità contesa, sovrapponendo memoria nazionale, diritto internazionale e calcoli politici. Il confine tra orgoglio e revanscismo può diventare sottile.

Che cosa accomuna i casi?

A un certo punto, le memorie selettive si trasformano in narrazioni di riscatto sostenute da simboli, mappe e riti. Quando promesse semplici si innestano su traumi reali, il revanscismo diventa una bussola politica capace di indirizzare alleanze, bilanci e politiche educative.

La dinamica è ricorrente: un torto percepito diventa centrale nel racconto pubblico; su di esso si innestano richieste di restituzione morale o materiale. Il risultato è una pressione costante su decisioni internazionali e agenda interna, dalle riforme scolastiche alla politica della memoria.

Come si riconosce nel discorso pubblico?

Spesso ricorre un frame del torto:

“ci hanno tolto qualcosa, ora lo riavremo”. A questo si affiancano slogan che oppongono un “noi” virtuoso a un “loro” colpevole, promettendo soluzioni rapide a problemi complessi.

Le emozioni si intrecciano con la memoria pubblica: musei, cerimonie e manuali scolastici selezionano episodi emblematici, trasformandoli in prove del torto. Così si consolida l’idea di uno status perduto, che chiede riparazione anche a costo di sacrifici.

Leader e imprenditori politici possono incanalare queste energie, promettendo di “rimettere le cose a posto”. A volte ciò eccita la ricerca di capri espiatori, semplificando problemi complessi in colpe di vicini, minoranze o potenze straniere.

Indicatori discorsivi

- Centralità di mappe, anniversari e memoriali. Servono a rendere tangibile la perdita e a organizzare il consenso attorno a obiettivi di restituzione simbolica o materiale.

- Uso di parole forti come “umiliazione”, “ingiustizia”, “restituire”. Lessico e immagini semplificano la storia in una traiettoria morale netta, facile da condividere e difendere.

- Promesse di riparazione con date e cifre. Il calcolo apparente di costi/benefici conferisce serietà, anche quando i numeri sono incerti o proiettati su scenari ipotetici.

- Designazione di responsabili chiari. I “colpevoli” possono variare: potenze straniere, élite interne, minoranze. La chiarezza emotiva mobilita, ma può oscurare la complessità.

- Rivalutazione di episodi passati. Ricontare una sconfitta come ingiustizia alimenta nuove aspettative; quando la memoria diventa piattaforma politica, il ciclo può autoalimentarsi.

Nell’ecosistema digitale, piattaforme, commenti e micro‑video accelerano la circolazione di memi e slogan. Algoritmi e community rendono più visibili i contenuti identitari, irrigidendo le posizioni e premiando messaggi semplici, emotivi e ripetibili.

Punti chiave essenziali

- Il revanscismo nasce da traumi collettivi e percezioni di torto.

- Usa memorie selettive per rafforzare identità e consenso.

- Può influenzare politica estera e discorso interno.

- Si distingue da nazionalismo e revisionismo storiografico.

- Ridurre le tensioni richiede dialogo, inclusione e risultati condivisi.

Differenze con nazionalismo e revisionismo

Termini vicini non sono sinonimi. Il nazionalismo parla di appartenenza e progetto collettivo; il revisionismo storiografico rilegge fonti e interpretazioni; il revanscismo, invece, propone una restituzione come gesto riparatore.

Nazionalismo vs revanscismo

Il nazionalismo mette al centro l’identità collettiva e la costruzione dello Stato. Il revanscismo, pur potendo appoggiarsi a simboli nazionali, è definito dall’idea di rimedio a un torto, spesso legata a confini e prestigio.

Revisionismo vs revanscismo

Il revisionismo è un dibattito storiografico che aggiorna interpretazioni alla luce di nuove prove, metodi o domande. Il revanscismo, invece, è un’agenda politica che usa la storia per cambiare il presente secondo un obiettivo di restituzione.

Storiografico e politico

Uno studioso può proporre nuove letture con metodo critico senza volere confini diversi o rivincite; un leader revanscista può citare la storia senza curarsi della sua complessità. Confondere i piani danneggia sia la ricerca sia la democrazia.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra revanscismo e vendetta?

La vendetta è personale e privata; il revanscismo è collettivo e politico. Mira a ripristinare confini, status o simboli, presentando l’azione come giusta riparazione.

Il revanscismo è sempre aggressivo?

No. Può restare simbolico o diplomatico, ma in presenza di crisi interne, retoriche radicali e opportunità strategiche, può sfociare in pressioni coercitive o conflitti.

Quali segnali lo anticipano nei media?

Uso insistito di torti storici, mappe con confini “ideali”, promesse temporizzate di restituzione e designazione di colpevoli netti. Cresce la polarizzazione dei commenti.

È lo stesso del revisionismo storico?

No. Il revisionismo storico rivede interpretazioni sulla base di nuove fonti; il revanscismo è un progetto politico di restituzione. Possono dialogare, ma non coincidono.

Quali esempi in Italia?

Tra Ottocento e Novecento, irredentismo e “vittoria mutilata” alimentarono campagne su Fiume e Dalmazia. Sono casi storici utili a capire come memorie e politica si intrecciano.

Come possono i cittadini reagire?

Informarsi con fonti diverse, ascoltare memorie contrapposte e verificare dati. Chiedere politiche inclusive e dialogo riduce gli incentivi a retoriche semplificatrici.

In sintesi operativa

- Il revanscismo è una risposta politica a torti percepiti.

- Si alimenta di memorie, simboli e promesse di riscatto.

- Produce scelte di politica interna ed estera talvolta rischiose.

- Non coincide con nazionalismo né con revisionismo storiografico.

- Per ridurlo servono istituzioni inclusive e narrazioni plurali.

Comprendere il revanscismo aiuta a leggere conflitti e campagne identitarie senza cedere a semplificazioni. Allenare l’ascolto attivo, misurare le parole e verificare i dati prima di condividerli rende più difficile che ricette rapide e seducenti prendano il sopravvento sul confronto ragionato.

Se incontri narrazioni di riscatto, prova a chiederti quali fatti selezionano e quali omettono. Cercare fonti plurali e discutere civilmente con chi la pensa diversamente sono piccoli gesti che, nel tempo, costruiscono un clima più resistente alle scorciatoie revansciste.