La caduta dell'Impero romano d'Occidente non fu un singolo crollo, ma un lungo declino segnato da crisi politiche, shock militari e cambiamenti economici. Per capire perché il sistema imperiale si disgregò, conviene seguire tempi, cause e conseguenze intrecciate. Questa guida mette ordine tra fattori interni ed esterni, distinguendo simboli, svolte e continuità.

Non esiste un “giorno X” della fine: la crisi si accumulò per decenni. Pressioni esterne e fragilità interne si sommarono, fino al 476, data simbolica. Qui trovi una sintesi chiara di cause, cronologia e conseguenze, con esempi concreti, per capire come l’Occidente romano cambiò volto.

Quando iniziò davvero il declino?

Non c’è una sola data: il processo accelerò tra IV e V secolo, dopo riforme, guerre e nuovi equilibri ai confini.

La deposizione di Romolo Augustolo nel 476, spesso citata come “fine”, fu un evento altamente simbolico più che una cesura assoluta. Più utile è vedere una sequenza: dal 376 (Goti sul Danubio) agli anni 410–455 (sacchi di Roma), fino alla riorganizzazione post-476.

Quali cause interne pesarono di più?

Dentro i confini imperiali maturarono problemi che resero l’Occidente meno resiliente agli urti. Eccone i principali, con impatti che si amplificarono a vicenda.

- Frammentazione politica. Dopo il III secolo, imperatori effimeri e usurpazioni resero fragile il comando. Le mediazioni locali crebbero, ma l’unità decisionale si indebolì, favorendo risposte lente alle crisi.

- Sistema fiscale sotto stress. Le guerre e la difesa dei confini alzarono il fabbisogno. La pressione fiscale si fece irregolare, colpendo aree produttive e incentivando elusioni; la base imponibile si restringeva.

- Reclutamento e qualità dell’esercito. Più federati esterni, meno riserve interne. L’esercito restò capace, ma il coordinamento tra comandanti rivali e corti regionali generò attriti operativi e strategici.

- Urbanizzazione in calo relativo. Molti centri ridussero funzioni curiali e mercantili. Le élite investirono in campagne e ville fortificate, accelerando una ruralizzazione che sottraeva risorse ai municipi.

- Innovazione amministrativa diseguale. Riforme utili in Oriente non attecchirono allo stesso modo in Occidente. Procedure, rotte e appalti variavano molto, complicando la gestione di emergenze prolungate.

- Conflitti di corte e patronati. La politica di favore alimentò corruzione e partigianerie. I tempi lunghi per comporre le faide indebolirono la capacità di concentrare sforzi su priorità militari.

- Capitale mobile, legittimità instabile. Spostare la corte (Treviri, Milano, Ravenna) aiutò la sicurezza, ma allentò legami con aree lontane. La percezione di un centro distante erose fedeltà e riscossioni.

Punti chiave storici

- Processo lungo (376–480), non un singolo evento.

- Cause interne: crisi fiscale, lotte di potere, corruzione.

- Cause esterne: Unni e federati cambiarono gli equilibri.

- Economia più rurale; città meno centrali nell’Ovest.

- 476: Odoacre depone Romolo Augustolo.

- L’Oriente continua: adattamento istituzionale e militare.

Quali pressioni esterne accelerarono la crisi?

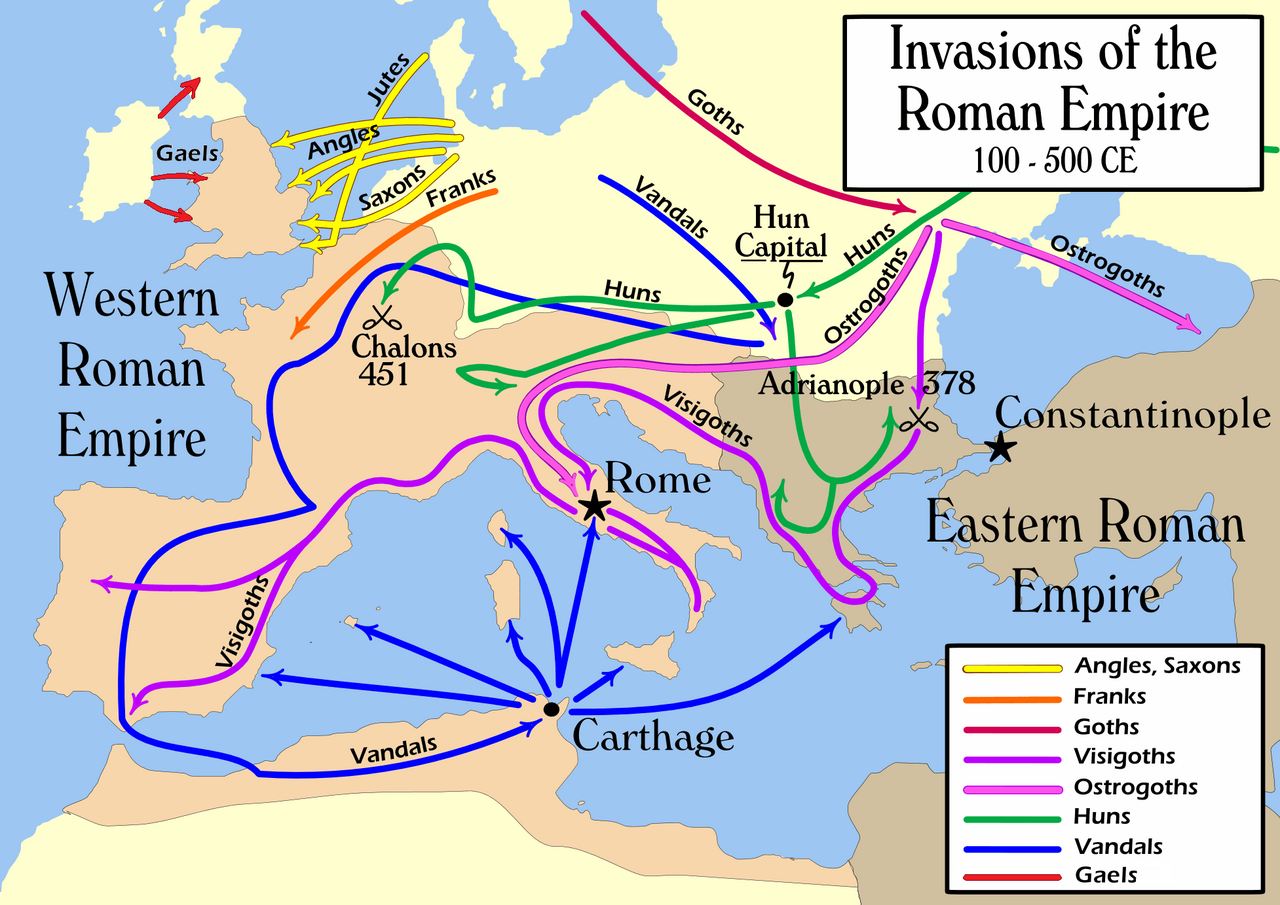

Alle tensioni interne si sommarono nuovi attori e catene di spostamenti: le migrazioni del V secolo non furono “un’onda unica”, ma ondate successive e differenziate per popoli, tempi e scopi. La spinta unna riorganizzò gli equilibri oltre il Danubio; i Goti attraversarono l’Impero cercando terre e status; Vandali e Alani puntarono all’Africa.

Le relazioni con i foederati (alleati in armi) divennero essenziali, ma delicate. Concedere terre e autonomia operativa portò vantaggi militari rapidi, al prezzo di negoziazioni permanenti e pezzi di sovranità condivisi. Episodi come il sacco di Roma del 410 o la perdita dell’Africa nel 439 mostrarono quanto fosse difficile riallineare potenze regionali una volta spezzati i circuiti fiscali e navali occidentali.

In che modo economia e clima cambiarono?

L’Occidente tardoantico vide trasformazioni graduali nei mercati. In molte aree diminuirono circolazione monetaria, volumi di scambio a lunga distanza e produzione seriale di beni raffinati. L’archeologia tardoantica segnala, con differenze regionali, una semplificazione dei consumi materiali e delle reti distributive, coerente con un sistema più locale e meno integrato.

Il quadro di “Tarda Antichità” aiuta a collegare i fenomeni: un’epoca che si estende tra III e VII secolo, in cui identità, istituzioni e economie cambiano senza sparire di colpo. Clima e demografia possono aver modulato tempi e geografie della trasformazione, ma furono gli urti politico-militari a sincronizzare le svolte più visibili nelle province occidentali.

Che cosa avvenne dopo il 476?

Odoacre governò l’Italia mantenendo molte strutture romane, dal fisco alle leggi, con il titolo di rex. Poco dopo, Teoderico e i goti inserirono nuove élite nel quadro amministrativo, conservando il senato e gran parte della burocrazia. Ciò mostra che il 476 fu più un riassetto politico che una scomparsa improvvisa.

Nel frattempo, l’Impero romano d’Oriente continuò a riformarsi: tassazione più stabile, esercito professionale, amministrazione urbana vitale.

Da Costantinopoli si proiettarono anche campagne in Occidente (come in Africa e Italia), a prova che “Roma” non finì in senso assoluto, ma cambiò scale, centri e linguaggi di legittimità.

Domande frequenti

Il 476 fu davvero la fine?

No: fu un punto di svolta simbolico. Molte istituzioni romane continuarono sotto nuovi regimi, specialmente in Italia ostrogota e nell’Impero d’Oriente.

Chi furono i principali attori esterni?

Goti, Vandali, Unni e altri gruppi federati o migranti. Le loro mosse, spesso con accordi formali, ridisegnarono confini e priorità militari occidentali.

La corruzione fu la causa principale del collasso?

Incise, ma non da sola. La corruzione aggravò squilibri fiscali e lotte di potere; tuttavia il crollo maturò dall’interazione con shock esterni e crisi militari.

Quanto contò la religione nel processo?

Il cristianesimo ridefinì istituzioni e reti sociali, ma non causò da solo il declino. I cambiamenti religiosi si intrecciarono con fattori politici, economici e militari.

Perché l’Oriente sopravvisse più a lungo?

Maggior continuità fiscale e urbana, esercito riformato e una capitale al sicuro permisero di assorbire meglio gli urti e di negoziare da posizioni di forza.

Esistono parallelismi utili con epoche moderne?

Solo con prudenza. Semplificazioni eccessive distorcono il passato; è più utile confrontare dinamiche (fisco, risorse, alleanze) che cercare “copie” identiche nel presente.

In sintesi essenziale

- La caduta fu un processo di decenni, non un giorno.

- Fattori interni ed esterni agirono insieme e si sommarono.

- Il 476 segnò un simbolo, non una cesura totale.

- Molte economie locali si semplificarono e si ruralizzarono.

- L’Impero romano d’Oriente sopravvisse e si trasformò.

Studiare la fine dell’Occidente romano significa riconoscere una somma di cambiamenti, non una catastrofe istantanea. Guardare a tempi lunghi, regioni, incentivi e istituzioni aiuta a leggere meglio le svolte, evitando miti consolatori o ricette semplicistiche.

Se vuoi approfondire, rileggi la cronologia essenziale, incrocia cause interne ed esterne e segui gli effetti nelle province: città, campagne, eserciti, fisco. Così il quadro risulta più nitido e comparabile, senza ridurre una storia complessa a uno slogan.