Figura centrale del Medioevo, Carlo Magno è noto come re dei Franchi e poi imperatore carolingio. Con campagne, trattati e riforme, il suo governo ridisegnò gli equilibri dell’Europa occidentale, facendo di Aquisgrana un centro vivo. La sua rinascita carolingia intrecciò politica, amministrazione e cultura per rafforzare identità e potere.

Chi: re dei Franchi e imperatore; Dove: Europa occidentale; Quando: fine VIII-inizio IX secolo; Perché conta: unificazione politica, riforme amministrative e rilancio culturale; Cosa ricordare: coronazione nell’800, capitale ad Aquisgrana, eredità che condiziona ancora mappe e istituzioni europee.

Contesto e origini

Nato tra il 742 e il 748 (data discussa), crebbe in un regno franco che stava cambiando pelle. La dinastia carolingia sostituì i Merovingi, legando più strettamente aristocrazia laica, clero e papato.

Quali furono le radici familiari?

Era figlio di Pipino il Breve, che divenne re con l’appoggio del papato, e di Bertrada di Laon. In una società a base patrimoniale e guerriera, la famiglia assicurava alleanze, terre e fedeltà. Cresciuto tra corti itineranti, Carlo maturò presto competenze militari e la capacità di mediare tra élite regionali.

Come consolidò il potere dopo Pipino il Breve?

Alla morte di Pipino (768) il regno fu diviso con il fratello Carlomanno. La scomparsa prematura di Carlomanno (771) lasciò a Carlo l’intero dominio franco. Nei primi anni rafforzò l’autorità con campagne mirate: sconfisse i Longobardi in Italia, ridisegnò i confini, fronteggiò Sassoni e Avari, creando corridoi strategici verso l’Adriatico e il Danubio.

Punti chiave essenziali

- Nato tra 742 e 748; figlio di Pipino; re dei Franchi dal 768.

- Incoronato imperatore a Roma il 25 dicembre 800.

- Aquisgrana fu centro politico e culturale del regno.

- Riforme: contee, marche e missi dominici per il controllo.

- Rinascita carolingia con scuole e minuscola carolina.

- Dopo la morte, divisione a Verdun (843) tra gli eredi.

Perché l’incoronazione dell’800 contò?

Il 25 dicembre 800 in San Pietro, Carlo ricevette la corona imperiale da papa Leone III;

un gesto che riattivava il linguaggio politico romano in Occidente. L’atto fu percepito come rifondazione dell’impero e accordo simbolico tra trono e altare.

- Legittimazione reciproca: per il papato, un protettore armato; per Carlo, un rango superiore a quello dei semplici re. La nuova autorità funzionò come collante per élite diverse.

- Nuovo titolo, nuove aspettative: l’imperatore doveva garantire ordine e giustizia, non solo vittorie. Da qui l’enfasi su scuole, leggi e standard amministrativi.

- Geopolitica complessa: Bisanzio contestò inizialmente il titolo, poi negoziò. I rapporti con i califfati richiesero frontiere vigili e diplomazia, più che guerre totali.

- Capitale e corte: Aquisgrana divenne laboratorio politico-culturale. Residenze, cappelle e cerimoniali scandirono un modello imitato, dal vestire al modo di registrare gli atti.

- Fiscalità e moneta: stabilizzare pesi, misure e prelievi fece circolare scambi e argento. Più che ricchezza nuova, la riforma rese prevedibile l’economia locale.

- Leggi e capitolari: norme scritte per conti e vescovi, ripetute e aggiornate. Il diritto divenne strumento di governo, non solo memoria consuetudinaria.

- Frontiere e marche: territori-cuscinetto lungo Pirenei, Elba e Danubio. Guarnigioni, strade e castella difesero vie, risorse e fedeltà nel medio periodo.

- Immaginario politico: l’impero occidentale tornò una parola viva. L’idea di Europa cristiana, pur multiforme, offrì una narrazione comune a popoli distanti.

Come funzionò l’amministrazione carolingia?

L’organizzazione si fondava su contee e marche, guidate da conti e marchesi, responsabili di esercito, giustizia e tributi. Per controllare i funzionari, il sovrano inviava coppie di ispettori itineranti, i missi dominici, che riferivano direttamente alla corte di Aquisgrana e correggevano abusi o inerzie locali.

Le decisioni venivano fissate in capitolari, testi normativi discussi in assemblee periodiche. Nei placiti si ascoltavano cause e si ribadivano ordini; il ricorso alla scrittura crebbe, favorendo archivi, formulari e notai. La rete di funzionari non eliminò le autonomie locali, ma impose un ritmo comune fatto di scadenze, giuramenti e controlli.

Quale fu l’impatto culturale?

La cosiddetta rinascita carolingia non creò dal nulla una “età dell’oro”, ma coordinò risorse e talenti. Ad Aquisgrana operò la Scuola Palatina, con figure come Alcuino di York.

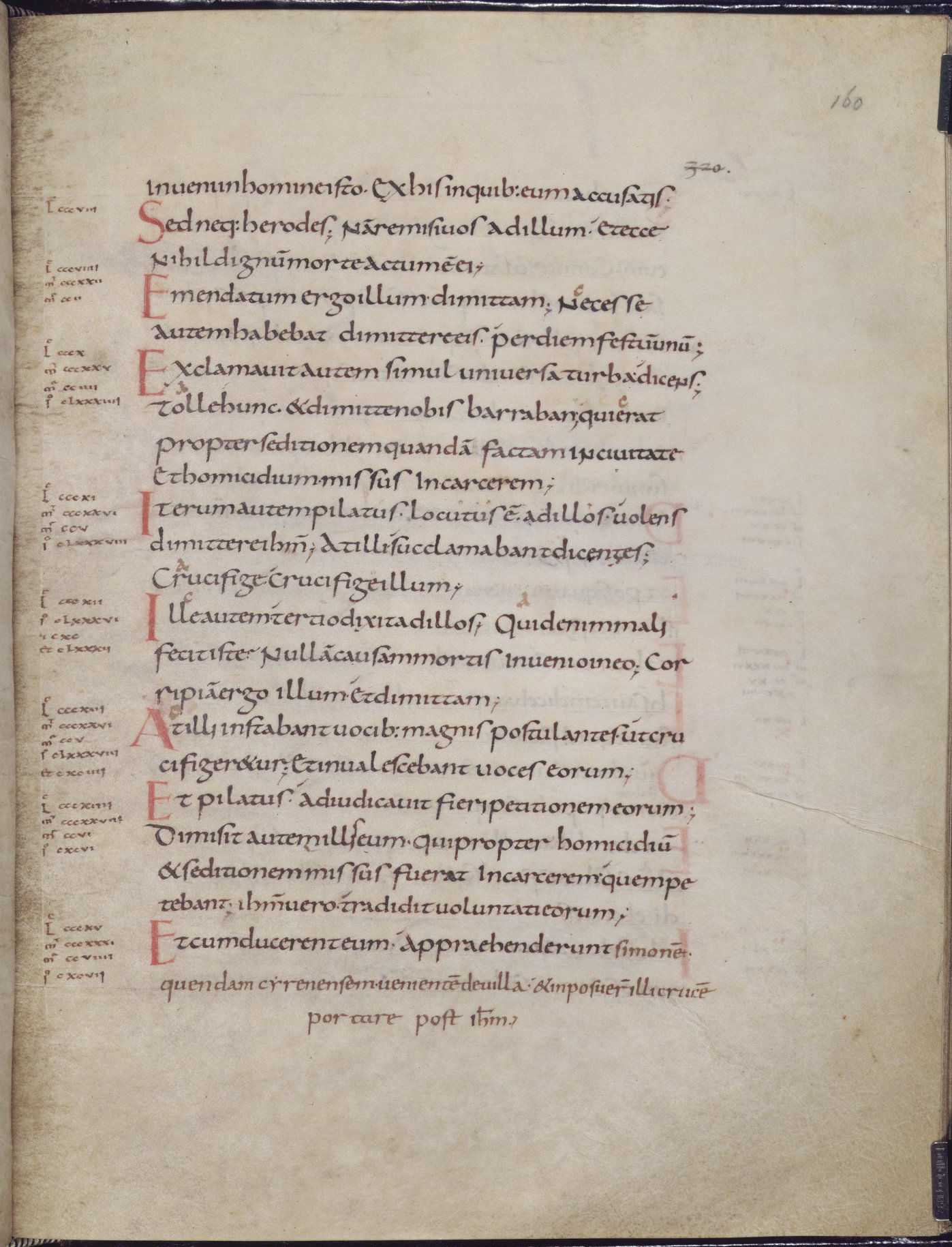

Nacquero grammatiche, manuali e la minuscola carolina, una grafia chiara che facilitò copiatura e lettura di testi.

Monasteri e scriptoria divennero officine del sapere: si emendarono Bibbie, si salvarono autori classici, si produssero libri con illustrazioni e iniziali ornate. L’alfabetizzazione rimase élitaria, ma la circolazione del testo scritto rese più prevedibili decreti, contabilità e memoria istituzionale; un capitale immateriale che avrebbe pesato nei secoli.

Quanto durò l’eredità politica?

Alla morte di Carlo (814), il problema non fu solo la successione, ma la gestione di spazi vasti e diversi. Nel 843 il Trattato di Verdun suddivise l’impero tra Lotario, Ludovico il Germanico e Carlo il Calvo, creando tre assi politici destinati a evolvere in regni distinti.

La memoria carolingia restò però una riserva di legittimità: imperatori, re e dinastie medievali si richiamarono a quel modello. In senso pratico, pratiche amministrative e lessico politico sopravvissero, adattandosi a contesti nuovi, dal Regno di Germania alle monarchie dell’Occidente medievale.

Domande frequenti

Quando nacque e morì Carlo Magno?

Le fonti propongono date di nascita diverse (tra 742 e 748). Morì il 28 gennaio 814 ad Aquisgrana, dove fu sepolto, probabilmente nella cappella palatina.

Dove si trovava la capitale del suo regno?

Aquisgrana fu il centro politico e culturale della corte carolingia. Non era l’unica residenza, ma divenne il fulcro simbolico e operativo della monarchia.

Perché è detto “Magno”?

L’appellativo evidenzia la grandezza politica e militare attribuita alla sua figura. È un titolo onorifico postumo, legato all’ampiezza delle conquiste e delle riforme.

Quali popoli affrontò nelle sue campagne?

Tra i principali avversari vi furono Longobardi in Italia, Sassoni a nord-est e Avari nell’area danubiana. Le campagne furono variabili per durata e intensità, spesso intervallate da trattati.

Che cos’era la rinascita carolingia?

Un programma culturale e scolastico che mirava a migliorare l’istruzione del clero e della classe dirigente, standardizzare la scrittura e conservare testi antichi, con effetti duraturi sull’Europa medievale.

Riepilogo finale essenziale

- Unificò ampie regioni dell’Europa occidentale e fu incoronato imperatore nell’800.

- Innovò il governo con contee, marche e missi dominici.

- Promosse la rinascita carolingia e la minuscola carolina.

- Aquisgrana fu il cuore politico e culturale del regno.

- La divisione dell’843 modellò i futuri regni europei.

Studiare Carlo significa osservare come potere, cultura e amministrazione possano sostenersi a vicenda. Le sue scelte non crearono un ordine perfetto, ma offrirono strumenti e linguaggi che altri re, vescovi e comunità seppero adattare. Conoscere questi processi aiuta a leggere, senza miti, le lunghe durate della storia europea.

Se ti interessa approfondire, cerca le connessioni tra norme scritte, cultura materiale e simboli del potere: in quella trama si coglie davvero la portata carolingia. La storia non fornisce ricette, ma offre esempi concreti di come organizzare comunità complesse e immaginare istituzioni durature.