Il dialetto non è solo colore locale: è una varietà regionale che veicola tono, identità e prossimità. Se usato con criterio, una parlata locale rende un testo più vivido, senza perdere chiarezza. In questa guida trovi definizione, differenze con la lingua standard, consigli pratici ed esempi per comunicare con rispetto e precisione.

Il dialetto può dare voce a personaggi e comunità, ma va impiegato con misura e contesto. Scopri quando usarlo, come scriverlo in modo leggibile, quali rischi evitare e quali alternative usare per restare chiari e inclusivi.

Perché il dialetto conta oggi?

Il dialetto conserva memorie, ritmi e lessici che raccontano territori e storie. Usarlo bene arricchisce testi narrativi, marketing locale e comunicazione culturale, rafforzando l’identità linguistica di chi parla e di chi legge.

Nella comunicazione pubblica serve equilibrio: valorizzare il locale senza creare barriere. Il principio guida è il need to know e un costante riferimento al linguaggio inclusivo, per non sacrificare accessibilità e precisione.

Qual è la differenza tra lingua e dialetto?

Da un punto di vista pratico, la lingua standard è codificata e interregionale; il dialetto è una varietà territoriale senza standard univoco. La distinzione non è gerarchica: è frutto di criteri storici, sociali e d’uso, non di “qualità”.

Quando usare il dialetto senza escludere?

Funziona quando accresce senso, tono o credibilità: dialoghi, slogan locali, titoli di rassegne, microtoponimi, proverbi. Valuta il pubblico: per un pubblico ampio usa poche parole-chiave, glosse e parafrasi; per un contesto ristretto puoi osare di più. Ricorda anche la varietà diatopica.

Chiediti sempre: cosa guadagno? Se il dialetto complica la comprensione o appesantisce il registro, scegli sinonimi in lingua e una resa che mantenga ritmo e colore senza oscurare il significato.

Cose da fare e no

- Usa il dialetto solo se serve al senso.

- Spiega i termini con sinonimi o glosse.

- Evita stereotipi e caricature linguistiche.

- Adatta il registro al pubblico previsto.

- Offri una traduzione quando il contesto è pubblico.

- Non abusare: poche parole bastano spesso.

Esempi pratici e casi d’uso

Ecco come inserire il dialetto in modo mirato.

Ogni esempio mostra la funzione comunicativa e una possibile alternativa chiara per chi non conosce quella varietà.

- Dialogo narrativo: «Uagliò, vien’ ccà!» Il parlato crea atmosfera e geografia. Offri una glossa in prima occorrenza o un contesto che renda il significato evidente per il lettore non locale.

- Slogan locale: «Fatto come ‘na vota». Richiama tradizione e artigianalità. Una breve glossa tra parentesi può aiutare: “come una volta”. Mantieni il tono realistico senza eccedere.

- Nome evento: «Sagra d’ ‘o pane». La resa dialettale lega all’area. In materiali informativi, aggiungi il nome in lingua (“Sagra del pane”) per garantire accessibilità e indicizzazione.

- Toponimo o microtoponimo: «Contrà del Sole». Mantieni la forma autentica, poi spiega: “quartiere del Sole”. Preserva l’identità locale ma chiarisci la funzione geografica al lettore esterno.

- Hashtag o payoff: «#restammaccà». Utile per comunità locali. Offri una seconda versione in lingua nelle caption. Evita sovraesposizione: l’hashtag può restare unico e memorabile.

- Proverbio: «Tra il dire e il fare c’è ‘o mare». Mantiene ritmo e saggezza popolare. Inserisci una parafrasi lineare per chi non coglie la sfumatura culturale o il calembour.

- Etichette di prodotto: «Cacio bono bono». In contesti multiregionali, affianca claim in lingua per trasparenza; il dialetto resta distintivo, la glossa garantisce comprensibilità immediata.

- Testimonianza: lascia una citazione breve in dialetto e riporta il resto in lingua. In questo modo salvi la voce di chi parla senza perdere scorrevolezza e chiarezza globale.

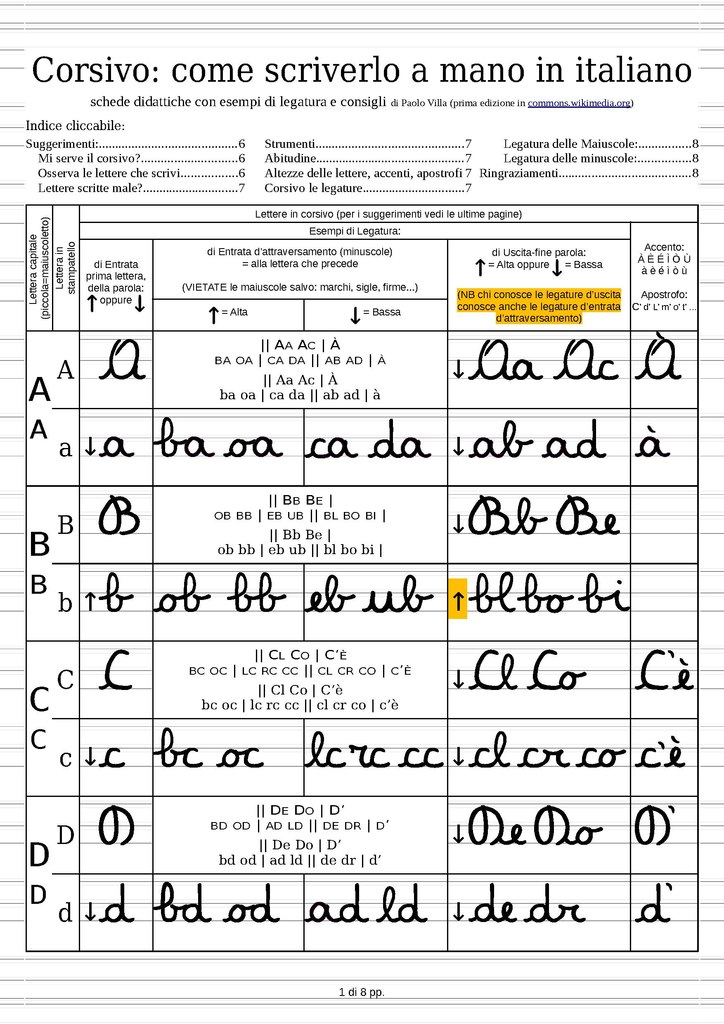

Come scrivere dialetto in modo leggibile

Stabilisci una coerenza grafica e mantienila: apostrofi, accenti, raddoppi. Evita variazioni casuali da riga a riga. Poche scelte coerenti valgono più di una presunta “fedeltà” impossibile alla pronuncia reale.

Scegli una convenzione e dichiarala: uso dell’apostrofo per elisioni, accento grave o acuto per aperture vocaliche, trattamento di consonanti doppie.

Quando serve, spiega in nota se rispecchia la fonetica storica o una prassi editoriale.

Che scelte grafiche usare?

Tre piste: pragmatica (scrivi “come si capisce”), etnografica (trascrizione più precisa) o letteraria (resa stilizzata). La prima favorisce chiarezza; la seconda chiede rigore; la terza ricerca ritmo e voce. Scegli in base a scopo e pubblico.

Come si cita un dialettalismo senza confondere?

Prima occorrenza con glossa tra parentesi o nota; poi, solo se ricorre, ripeti la glossa. In testi lunghi, crea un mini glossario in coda. Non trasformare la pagina in un mosaico di note: mantieni scorrevolezza e senso.

Perché il dialetto può escludere?

L’uso disinvolto può allontanare lettori non esperti o generare fraintendimenti. Evita stereotipi e caricature: ridurre una comunità a una parlata “buffa” è scorretto e controproducente, oltre a indebolire il messaggio.

Quali rischi nella comunicazione pubblica?

Nei servizi al cittadino, in istruzioni o avvisi, il dialetto può creare ambiguità. Meglio la lingua standard, arricchita da esempi chiari o illustrazioni. Se inserisci una frase dialettale, affianca sempre la traduzione per non compromettere l’inclusione.

In campagne multicanale, valuta coerenza e riproducibilità: ciò che funziona su un manifesto locale può non rendere in radio o online. Pianifica la modulazione linguistica come parte integrante della strategia editoriale.

Domande frequenti

Il dialetto è una lingua?

Non in senso gerarchico. La lingua standard è codificata e sovraregionale; i dialetti sono varietà territoriali non standardizzate. Sono sistemi pieni e vitali, ma con funzioni comunicative diverse.

Posso usare il dialetto nei documenti ufficiali?

È sconsigliato. Per atti, regolamenti, moduli e avvisi, usa la lingua standard. Se citi termini dialettali (toponimi, nomi propri), fornisci sempre una forma esplicativa o una traduzione.

Come rendere un dialogo in dialetto leggibile?

Limita le forme opache, ricorri a glosse alla prima occorrenza, mantieni coerenza grafica e alterna al testo in lingua. Poche scelte mirate rendono il dialogo chiaro e naturale.

Quali sono gli errori più comuni con il dialetto?

Sovraccaricare il testo, usare forme stereotipate, scrivere in modo incoerente, non spiegare le parole opache e imitare pronunce senza criterio. Evita questi scogli con scelte sobrie e contestualizzate.

Il dialetto cambia da zona a zona?

Sì. Esistono differenze anche tra quartieri o paesi vicini. Per questo è utile dichiarare la varietà di riferimento ed evitare generalizzazioni che cancellano la ricchezza locale.

Che differenza c’è tra dialetto e accento?

L’accento riguarda la pronuncia della lingua standard; il dialetto è un sistema con lessico e grammatica propri. Puoi avere accento regionale senza usare parole dialettali.

In sintesi operativa

- Usa il dialetto quando aumenta senso e credibilità.

- Glosse e parafrasi aiutano un pubblico ampio.

- Mantieni coerenza grafica e poche scelte stabili.

- Evita stereotipi; rispetta la cultura locale.

- Testa i testi con lettori esterni al territorio.

Il dialetto è una risorsa preziosa quando rende un testo più vero, memorabile e concreto. Sceglilo con misura, spiegalo quando serve, bilancialo con scelte chiare e coerenti. Un approccio consapevole evita frizioni e valorizza la voce di persone e luoghi, trasformando la varietà locale in una leva di comunicazione inclusiva e efficace.