Figura tra le più note del Novecento religioso, Padre Pio è ricordato come frate cappuccino e sacerdote, canonizzato dalla Chiesa cattolica. Nato a Pietrelcina e vissuto a lungo a San Giovanni Rotondo, è associato a confessioni prolungate, intensa preghiera e alle controverse stigmate. Questa guida ripercorre vita, testimonianze ed eredità, con uno sguardo alle fonti e alla devozione popolare.

Biografia sintetica, contesto storico e lascito di Padre Pio: dalle origini a Pietrelcina alla lunga permanenza a San Giovanni Rotondo, tra ministero, opere caritative e dibattito sulle stigmate, con un riepilogo chiaro e bilanciato delle fonti disponibili.

Perché Padre Pio è così venerato?

La venerazione nasce dall’idea di santità vissuta nel quotidiano: preghiera, ascolto dei penitenti, carità concreta. Molti fedeli raccontano segni e grazie ricevute attraverso la sua intercessione; altri sottolineano la sua obbedienza alle decisioni della Chiesa lungo tutta la vita.

Quali tappe segnano la sua vita?

Le principali tappe comprendono l’infanzia a Pietrelcina, l’ingresso tra i Cappuccini, l’ordinazione sacerdotale e gli anni a San Giovanni Rotondo, fino alla canonizzazione. Nei paragrafi seguenti trovi una cronologia essenziale e un quadro delle fonti.

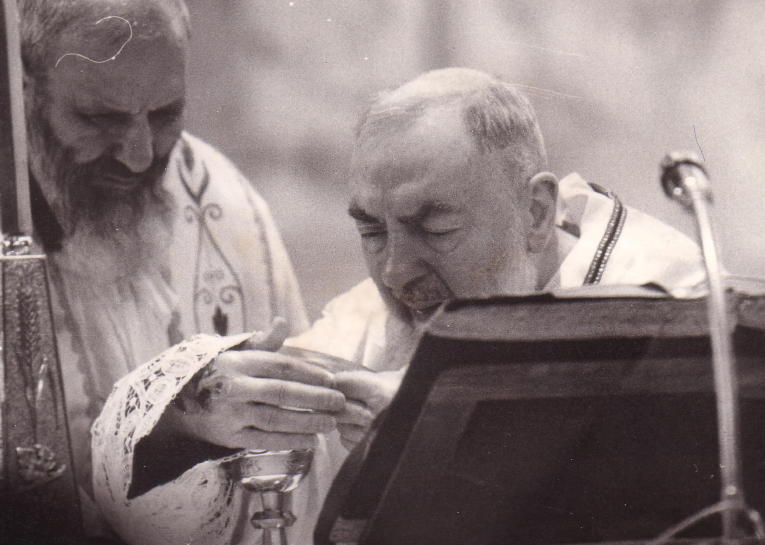

Al centro del suo ministero ci sono ore spese in confessionale, la celebrazione dell’Eucaristia e un forte impulso alla carità. Chi desidera una biografia di Padre Pio trova testimonianze, lettere e documenti che illuminano vita e contesto, insieme a valutazioni prudenti su eventi straordinari.

Quali furono gli eventi principali della sua vita?

In breve, la sua storia si svolge tra la Campania e la Puglia, con passaggi che spiegano la nascita della devozione a San Giovanni Rotondo. Ecco una cronologia ragionata per orientarsi.

- 1887 – Nascita a Pietrelcina con il nome di Francesco Forgione. La famiglia contadina e l’ambiente religioso segnano la sua crescita. I racconti ne sottolineano la precoce sensibilità spirituale.

- 1903–1910 – Formazione tra i Cappuccini e ordinazione sacerdotale (1910). L’ingresso nell’Ordine conferma la sua vocazione. L’ordinazione apre al ministero di predicazione, celebrazione e ascolto.

- 1916 – Arrivo a San Giovanni Rotondo, dove resterà per decenni. Il convento diventa il centro della sua vita. Il paese pugliese si trasforma gradualmente in meta di pellegrinaggi.

- 1918 – Secondo molte testimonianze compaiono le stigmate del 1918 durante la preghiera. Il fenomeno suscita attenzione e interrogativi, attivando indagini. Le interpretazioni rimangono diversificate.

- Anni 1920–1930 – Verifiche e restrizioni ecclesiastiche su incontri e corrispondenza. Le autorità valutano prudenzialmente il caso. Le limitazioni vengono progressivamente modulate nel tempo.

- 1956 – Inaugurazione della Casa Sollievo della Sofferenza, progetto caritativo e sanitario. L’opera riflette la sua attenzione ai malati. Cresce la partecipazione di medici e volontari.

- Anni 1940–1960 – Si diffondono i Gruppi di Preghiera di Padre Pio. Comunità laicali si riuniscono per Rosario e impegno caritativo. La rete mantiene un legame con il santuario pugliese.

- Anni finali – Cresce il flusso di pellegrini, resta intensa l’attività in confessionale. La salute declina, ma il ministero prosegue. Muore nel 1968 a San Giovanni Rotondo.

- 1999–2002 – Beatificazione e canonizzazione. La Chiesa riconosce ufficialmente la santità del frate. Si consolida una devozione internazionale.

Questa scansione aiuta a collocare fatti e interpretazioni: dalle stigmate del 1918 alla spinta caritativa, fino ai riconoscimenti ecclesiali.

Fatti essenziali su Padre Pio

- Nato a Pietrelcina (Italia) nel 1887; frate cappuccino e sacerdote cattolico.

- Visse soprattutto a San Giovanni Rotondo; morì nel 1968.

- Associato alle stigmate e a lunghe ore di confessioni.

- Fondò la Casa Sollievo della Sofferenza, grande ospedale.

- Canonizzato da Giovanni Paolo II nel 2002.

- Devozione popolare ampia; storici e Chiesa hanno discusso le sue esperienze.

Cosa dicono le fonti storiche?

Per conoscere il frate di Pietrelcina, gli studiosi consultano innanzitutto archivi cappuccini, documenti ecclesiastici e testimonianze scritte. È utile distinguere tra fonti primarie e riletture successive, curando la contestualizzazione storica dei racconti.

Padre Pio fu un generoso dispensatore della misericordia di Dio, rendendosi disponibile all’ascolto e al perdono dei peccatori.

Nel rito di canonizzazione del 16 giugno 2002 a Roma si è sottolineata la centralità della misericordia nel suo ministero.

La Casa Sollievo della Sofferenza fu inaugurata a San Giovanni Rotondo nel 1956, come opera sanitaria e di ricerca voluta dal frate.

Quanto alle stigmate, le testimonianze più antiche le collocano nel 1918, in un contesto di intensa preghiera; l’Ordine dei Cappuccini conserva documenti e relazioni sull’argomento.

Qual è il valore delle testimonianze?

La tradizione cattolica invita a guardare alla dimensione interiore delle persone, mentre il metodo storico chiede riscontri pubblici e verificabili. Tenere insieme questi piani permette una lettura più completa, che rispetti sia la coscienza dei credenti sia il rigore degli studiosi.

Come interpretare testimonianze e controversie?

Le esperienze attribuite al frate hanno generato discussione sin dal primo Novecento. Una lettura prudente richiede di tenere insieme prudenza storica e esperienza spirituale, senza ridurre l’una all’altra.

Per alcuni, i racconti di grazie e guarigioni hanno valore apologetico; per altri, restano aperti interrogativi. Un criterio utile è distinguere tra dato attestato, interpretazione teologica e percezione popolare.

Anche le decisioni ecclesiali vanno capite nel loro tempo: quando emergono fenomeni insoliti, la Chiesa adotta prassi di esame e, se opportuno, introduce restrizioni temporanee per tutelare i fedeli. Nel suo caso, tali misure furono poi progressivamente allentate.

In che modo la sua eredità continua oggi?

Oggi l’eredità più visibile comprende i Gruppi di Preghiera di Padre Pio, comunità che coltivano preghiera e carità. La loro presenza, in Italia e all’estero, mostra una eredità viva e partecipata.

In ambito sanitario e sociale spicca la Casa Sollievo della Sofferenza, grande realtà ospedaliera e di ricerca nata a San Giovanni Rotondo. L’attenzione ai malati resta centrale nell’immaginario legato al frate.

I pellegrinaggi a San Giovanni Rotondo e a Pietrelcina uniscono devozione e memoria storica. Questi luoghi sono diventati catalizzatori di racconti, attività caritative e ascolto spirituale.

Domande frequenti

Dove e quando nacque Padre Pio?

A Pietrelcina (Benevento) il 25 maggio 1887; al battesimo Francesco Forgione.

Che cosa sono le stigmate?

Ferite che nella tradizione cristiana riproducono i segni della crocifissione; nel suo caso furono oggetto di testimonianze, studi e prudente valutazione ecclesiale.

Quali luoghi si associano a Padre Pio?

Pietrelcina, dove nacque; San Giovanni Rotondo, dove visse gran parte della vita e fondò l’ospedale; il santuario moderno che custodisce le sue spoglie.

Perché fu oggetto di indagini ecclesiastiche?

Per verificare la natura delle esperienze riportate e tutelare i fedeli; furono imposte restrizioni temporanee, in seguito superate.

Qual è il suo lascito principale?

La testimonianza di preghiera e carità, i Gruppi di Preghiera e la Casa Sollievo della Sofferenza, oltre all’esempio di obbedienza e umiltà.

In sintesi: punti chiave

- Francesco Forgione, frate cappuccino nato a Pietrelcina nel 1887.

- Vita e ministero soprattutto a San Giovanni Rotondo.

- Testimonianze sulle stigmate e valutazioni ecclesiali prudenti.

- Fondazione della Casa Sollievo della Sofferenza nel 1956.

- Canonizzato nel 2002; devozione diffusa a livello internazionale.

In definitiva, la figura del frate di Pietrelcina parla a sensibilità diverse:

chi cerca conferme di fede, chi studia il contesto storico, chi vede nell’impegno caritativo uno stile concreto.

Tenere unite queste prospettive aiuta a evitare semplificazioni.

Se desideri approfondire, parti dai documenti e dalle biografie più accreditate, confrontando piani diversi del discorso. Così, tra devozione e analisi, cresce una ricerca sincera capace di valorizzare sia l’esperienza religiosa sia la memoria storica.