Quando pensiamo all’identità e alla memoria, poche esperienze mettono alla prova la nostra idea di persona quanto l’Alzheimer. Ben oltre la dimensione clinica della demenza neurodegenerativa, questa condizione apre domande sui processi cognitivi, sul valore del ricordo e sul riconoscimento reciproco. In queste pagine adotteremo un’ottica filosofica: niente consigli medici, ma un’analisi di ciò che chiamiamo identità personale, tra continuità, relazione e dignità.

In ottica filosofica, l’Alzheimer diventa una lente su identità, memoria e dignità. La memoria conta, ma non basta: relazioni, narrazione del sé e riconoscimento sono cruciali. Un’etica della cura equilibrata con l’autonomia aiuta a orientare decisioni e linguaggi quotidiani.

In che modo l’Alzheimer sfida la nozione di identità personale?

L’identità non è un blocco monolitico; è un intreccio di corpo, memoria, relazioni, progetti e ruoli. L’esperienza della demenza sembra erodere alcuni fili, ma non li recide tutti. La filosofia aiuta a distinguere tra un sé minimale (sensazioni, presenza corporea, affetti) e un sé narrativo (storie, intenzioni, continuità biografica). Anche quando i ricordi vacillano, permangono gesti, gusti, tonalità emotive che parlano di una persona.

Un esempio semplice: chi non ricorda una visita può ancora sorridere a una musica amata o rilassarsi con un rituale quotidiano. Queste tracce di continuità incarnata non sono “residui” minori; indicano che il sé non coincide interamente con la memoria episodica. Per questo, sul piano filosofico, ridurre la persona alla sola funzione cognitiva impoverisce sia la teoria sia la pratica quotidiana.

La perdita di alcune capacità non annulla la responsabilità degli altri: sguardi, parole e ambienti contribuiscono a custodire la soglia della continuità personale. Dire “non c’è più nessuno” produce effetti reali, perché il linguaggio modella lo status sociale di chi vive la condizione. Un linguaggio rispettoso e preciso è già parte di una risposta etica.

Qual è il ruolo della memoria nell’esperienza di demenza?

La memoria è variegata. La memoria episodica (ricordi autobiografici situati) può indebolirsi, mentre la memoria procedurale (saper fare) spesso rimane più a lungo.

La musica, gli odori, i ritmi corporei possono riaprire finestre di presenza che non passano dalle parole.

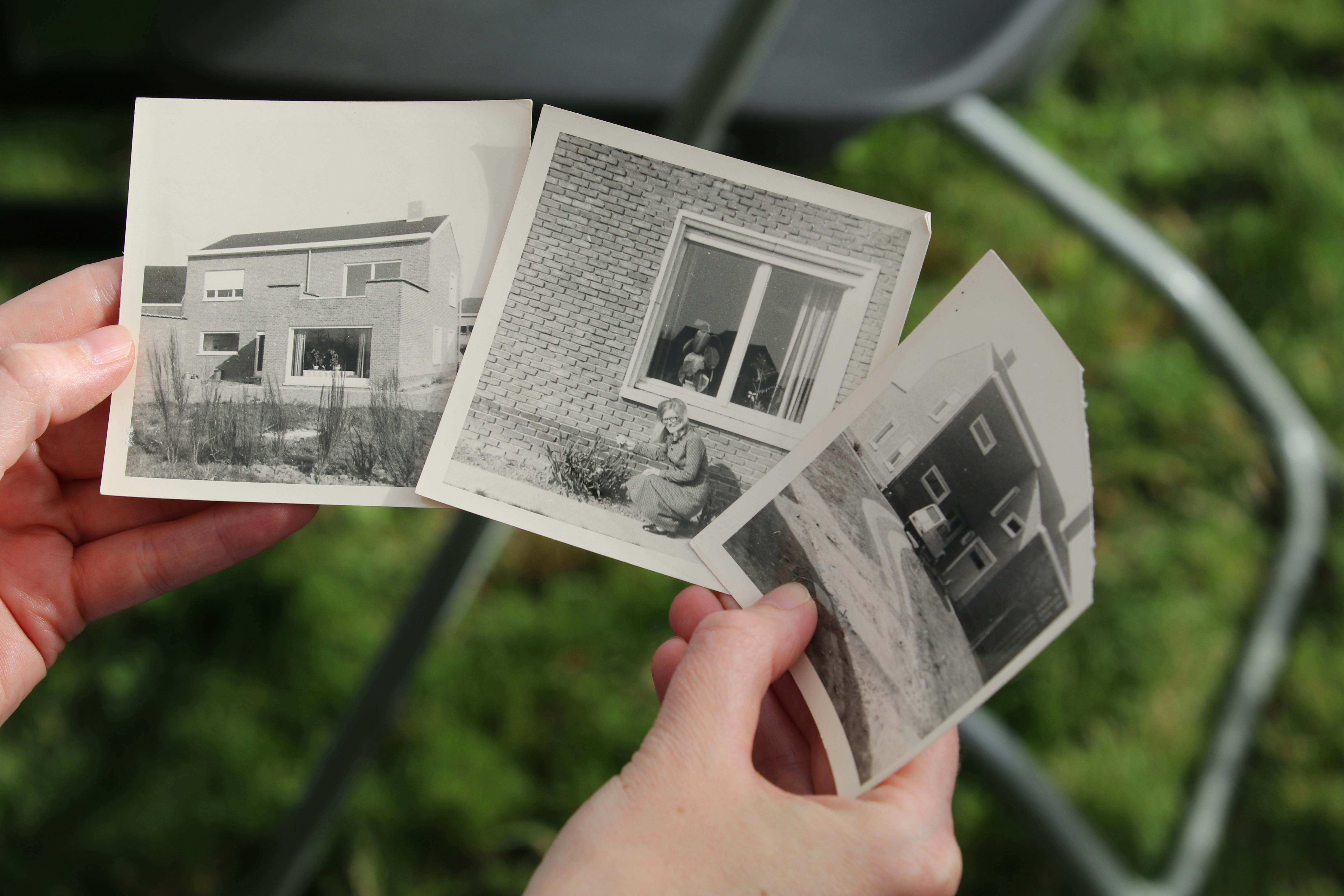

Immaginiamo un vecchio album: alcune pagine mancano, ma il filo del racconto si può ritessere con altre immagini, con la voce di chi conosce la storia, con segni condivisi. La filosofia suggerisce di considerare la memoria come trama a più fili. Quando uno cede, altri possono sorreggere la narrazione: relazioni, pratiche quotidiane, oggetti significativi. In questo modo si sostiene la continuità senza fingere che nulla sia cambiato.

Questa prospettiva evita due estremi: pensare che la memoria sia tutto o che non sia nulla. È una condizione necessaria per molte forme di riconoscimento, ma non l’unica. La presenza corporea, l’affettività, l’abitudine e l’ambiente concorrono alla percezione di sé e al modo in cui gli altri ci incontrano.

Nodi concettuali chiave

- La memoria sostiene l’identità personale, ma non la esaurisce.

- L’identità è anche relazione: riconoscimento, cura e narrazione.

- Il linguaggio cambia lo status sociale della persona.

- Autonomia e dipendenza coesistono lungo un continuum.

- La dignità non dipende dalle prestazioni cognitive.

- Le etiche delle virtù e della cura sono complementari.

Teorie dell’identità a confronto

Per comprendere che cosa resta del sé quando i ricordi si diradano, è utile confrontare alcune proposte classiche e contemporanee. Nessuna teoria esaurisce il fenomeno, ma ciascuna illumina una parte del problema e offre un vocabolario utile.

Locke: memoria e coscienza

Per John Locke, la continuità della coscienza nel tempo fonda l’identità personale. Se ricordo di aver compiuto un’azione, ne sono la stessa persona. Ma in caso di amnesie, dove finisce il sé? Una lettura filosofica attuale invita a usare il criterio di Locke in modo non semplicistico, distinguendo identità morale, giuridica e fenomenologica. Locke colloca l’identità personale nella continuità della coscienza (Saggio sull’intelletto umano, 1690, Libro II, cap. 27).

Parfit: continuità psicologica

Derek Parfit propone di guardare alla continuità psicologica: un insieme di legami (memoria, intenzioni, carattere) che possono indebolirsi senza scomparire del tutto. Ciò sposta l’attenzione dalla “sostanza” del sé alla densità dei collegamenti nel tempo. In scenari di declino cognitivo, non tutto è saldo, ma qualcosa persiste e merita riconoscimento. Parfit parla di gradi di relazione psicologica, non di un tutto-o-nulla metafisico.

Identità narrativa e riconoscimento

Secondo la prospettiva narrativa, ci definiamo attraverso storie condivise. Quando il racconto personale inciampa, altri possono aiutare a “tenere il filo”: familiari, amici, comunità. Non si tratta di imporre una storia, ma di co-costruirla con rispetto, ascoltando segni, gusti e risonanze corporee. In questa luce, la dignità intrinseca non dipende dalla chiarezza del racconto, ma dal valore incondizionato della persona.

Implicazioni etiche della cura

Molte scelte quotidiane non sono tecniche, ma etiche: parole, gesti, ritmi. L’etica della cura sottolinea attenzione, responsabilità e reciprocità, mentre l’etica dell’autonomia tutela scelte e preferenze. Trovare un equilibrio evita sia il paternalismo sia l’indifferenza: l’autonomia relazionale riconosce che dipendiamo gli uni dagli altri senza annullare la voce del singolo.

Il linguaggio pubblico conta: dire “paziente difficile” o “persona disorientata” non è la stessa cosa.

La prima etichetta riduce, la seconda descrive senza stigmatizzare. Anche gli spazi parlano: foto, luci, oggetti familiari possono favorire orientamento e serenità. Questo non è un consiglio clinico, ma un’indicazione filosofico-pratica su come il contesto comunichi rispetto o trascuratezza.

Nei dilemmi decisionali, ricordiamo che la dignità non dipende dalle prestazioni. Le preferenze precedenti e i valori espressi nel tempo restano rilevanti come tracce identitarie. La relazione di cura, quando è buona, non sostituisce la persona: la accompagna, ascoltando segnali verbali e non verbali, evitando di parlare “al posto di” chi può ancora dare forma alla propria presenza.

Esempi e analogie per capire

Le analogie non risolvono i problemi, ma aiutano a pensarli. Di seguito una serie di immagini e casi esemplificativi per chiarire concetti complessi senza ricorrere a tecnicismi.

- Album di famiglia: alcune foto mancano, ma il racconto si tiene con quelle rimaste. La continuità non è perfetta; è sufficiente per riconoscere un filo comune.

- Melodia conosciuta: senza ricordare il titolo, il corpo segue il ritmo. La memoria procedurale mostra che il sé vive anche nei gesti e nelle abitudini.

- Rituali quotidiani: il tè delle cinque, la passeggiata abituale. Piccoli ancoraggi che sostengono la presenza, più efficaci di tante spiegazioni astratte.

- Linguaggio che crea mondi: chiamare per nome, evitare etichette riduttive. Le parole riconsegnano status, appartenenza e visibilità pubblica.

- Ambienti parlanti: una stanza con oggetti significativi dice “sei a casa”. Il contesto può sostenere o indebolire la continuità esperita.

- Racconto a più voci: familiari e amici aiutano a ricordare senza riscrivere la storia. La narrazione condivisa non sostituisce, ma amplifica tracce del sé.

- Gradi di continuità: non tutto o nulla, ma “quanto basta” per orientare scelte e relazioni con prudenza, evitando semplificazioni eroiche o tragiche.

Domande frequenti

L’identità personale svanisce del tutto con la demenza?

No. Alcune capacità e ricordi si indeboliscono, ma restano tracce di sé: preferenze, gesti, affettività, reazioni a suoni e ambienti. La continuità può diradarsi senza annullarsi.

La memoria è l’unico fondamento dell’identità?

La memoria è importante, ma non unica. Anche corpo, abitudini, relazioni e narrazione condivisa contribuiscono a sostenere la percezione di sé nel tempo.

Che cosa implica l’etica della cura in questo contesto?

Implica attenzione, responsabilità e reciprocità. Evita il paternalismo e valorizza preferenze e valori espressi, tenendo insieme autonomia e sostegno concreto nelle relazioni quotidiane.

Ha senso parlare di dignità quando le capacità cognitive calano?

Sì. La dignità è intrinseca e non dipende da prestazioni o efficienza. Riconoscimento, linguaggio e ambiente traducono in pratica questo principio nella vita quotidiana.

Come evitare etichette stigmatizzanti nel linguaggio quotidiano?

Preferire descrizioni rispettose e concrete (“persona disorientata”, “ha bisogno di orientamento”) invece di giudizi svalutanti. Il linguaggio costruisce lo status sociale e orienta gli sguardi.

Quale ruolo hanno gli altri nella continuità del sé?

Relazioni e comunità aiutano a tenere il filo: ascoltano segnali, riattivano memorie e co-costruiscono narrazioni senza imporre storie altrui, mantenendo rispetto e prudenza.

Cosa ricordare in breve

- L’Alzheimer solleva domande su identità, memoria e persona.

- La memoria è condizione importante ma non unica del sé.

- Relazioni, narrazioni e riconoscimento preservano continuità personale.

- Dignità e diritti non dipendono da capacità cognitive.

- Un’etica della cura bilanciata con autonomia orienta decisioni difficili.

Guardare alla condizione con categorie filosofiche non elimina la fatica, ma offre strumenti per pensare e agire con più presenza. Possiamo scegliere parole e gesti che onorano la dignità, alimentare narrazioni condivise senza forzature e predisporre contesti che sostengono una continuità “quanto basta”. Piccoli cambi di sguardo hanno conseguenze concrete.

Non servono formule miracolose: serve attenzione. Coltivare relazioni, ascoltare segnali anche minimi, evitare linguaggi stigmatizzanti sono scelte etiche accessibili. In questo senso, la filosofia non è un lusso teorico: è una pratica quotidiana che ci aiuta a riconoscerci, anche quando i ricordi si diradano.