I numeri sono ovunque: nelle cifre del calendario, nei conteggi quotidiani, nelle misure che orientano scelte e progetti. Ma che cosa sono davvero per la filosofia: oggetti astratti, convenzioni linguistiche o strumenti pratici? In questa guida vedremo origini, idee e limiti, con esempi chiari e analogie accessibili a chiunque.

I numeri possono essere visti come idee astratte, finzioni utili o etichette linguistiche. Questa guida presenta origini, teorie e limiti, chiarendo differenze tra uso scientifico e simbolico e offrendo criteri essenziali per interpretarli con rigore e buon senso.

Perché i numeri sono considerati astratti?

Quando pensiamo al 7, non pensiamo a sette mele o sette pietre, ma a una proprietà condivisa da molte collezioni. Il 7 non nasce né muore, non è in un luogo, eppure guida inferenze e calcoli.

Questa natura “senza peso” porta molti a considerare i numeri entità astratte, separate dal mondo fisico.

Esempi quotidiani

Se rompiamo un mazzo di carte in due parti uguali, possiamo non sapere quali carte siano dove, ma sappiamo che ciascun mazzo ha 26 elementi. La quantità è indipendente dai dettagli concreti. Allo stesso modo, un’ora è sessanta minuti ovunque: la struttura resta, gli esempi cambiano.

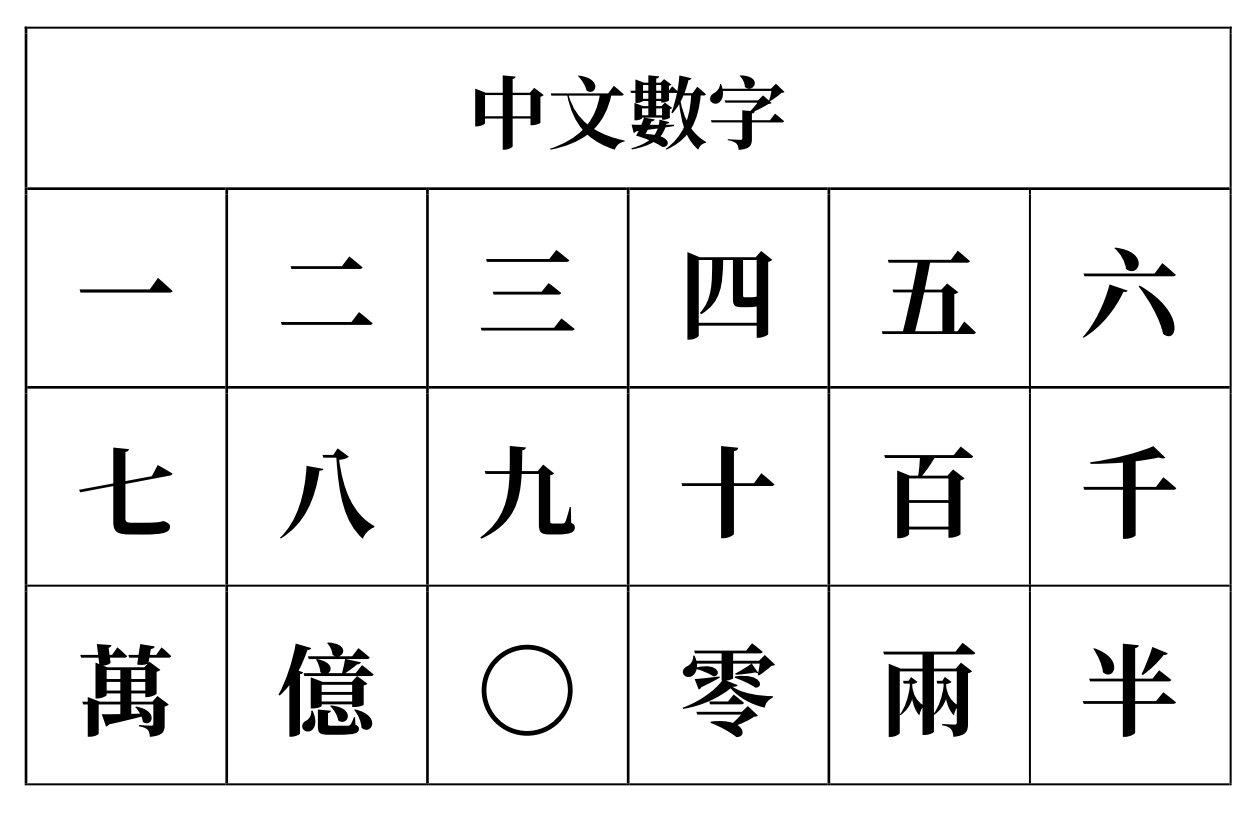

Rappresentazioni diverse, stesso contenuto

Scriviamo “3”, “III” o “three”: simboli differenti, contenuto identico. Le notazioni sono convenzionali, ma rimandano a un medesimo concetto. Per questo molti filosofi distinguono tra segni materiali e significati, sostenendo che i numeri siano idee condivisibili oltre ogni sistema di scrittura.

Qual è l’origine del concetto di numero?

Prima della teoria c’è la pratica: incisioni preistoriche mostrano conteggi e raggruppamenti elementari. L’idea di numero nasce dal bisogno di confrontare collezioni, misurare scambi, coordinare attività, registrare eventi.

Con la filosofia e la logica, l’idea diventa più rigorosa. Frege, ne I fondamenti dell’aritmetica (1884), lega il numero al concetto tramite il principio di Hume: due concetti hanno lo stesso numero se tra le loro istanze esiste corrispondenza biunivoca.

Dall’aritmetica al significato

Le definizioni moderne cercano di spiegare che cosa “fa” un numero in una teoria: consente di contare, ordinare, misurare, comparare. La filosofia valuta se questi compiti definiscono il numero in sé o solo il suo ruolo in un sistema simbolico.

Concetti chiave sui numeri

- I numeri descrivono quantità e relazioni, non solo conteggi.

- Per molti filosofi sono oggetti astratti indipendenti dalle menti.

- Altri li vedono come finzioni utili o etichette linguistiche.

- Le pratiche simboliche (gematria, numerologia) hanno valore culturale, non probatorio.

- La scelta tra teorie guida come insegniamo e usiamo la matematica.

- I limiti dei numeri emergono con qualità, ambiguità e valori.

Quali teorie spiegano che cosa sono i numeri?

Nel dibattito contemporaneo ricorrono sei famiglie di idee: Platonismo matematico, nominalismo, fictionalismo, intuizionismo, formalismo e realismo strutturale. Ciascuna risponde a domande cruciali su esistenza, conoscenza e applicazioni.

- Platonismo matematico. I numeri sono entità astratte, eterne, indipendenti dalle menti. Spiega bene l’oggettività della matematica, ma solleva il problema di come possiamo conoscere tali entità non fisiche.

- Nominalismo. Nega l’esistenza di oggetti astratti: esistono solo cose concrete e parole. I numeri sarebbero modi di parlare di collezioni o proprietà senza introdurre nuovi enti. Vantaggio: ontologia parsimoniosa; sfida: spiegare l’efficacia e la generalità della matematica.

- Fictionalismo. Considera i numeri come “personaggi” di una finzione utile. Facciamo come se esistessero perché il calcolo funziona. È una posizione pragmatica, che però deve chiarire perché la finzione produce risultati affidabili nel mondo reale.

- Intuizionismo. I numeri derivano da atti mentali costruttivi, come l’iterazione del “uno in più”. Rifiuta esistenza indipendente e alcuni principi classici. Offre basi costruttive solide, ma rinuncia a certe prove non costruttive considerate utili.

- Formalismo. La matematica è manipolazione di simboli secondo regole. I numeri sono segni in un sistema coerente. Questo approccio rende chiari calcolo e dimostrazione, ma rischia di oscurare il “significato” oltre la sintassi.

- Realismo strutturale. Sposta l’attenzione dagli oggetti alle relazioni: conta la struttura (come i numeri stanno in rapporto tra loro), non i portatori. Molti fenomeni scientifici sembrano dipendere più da strutture che da entità singole.

Queste visioni non si escludono sempre: in didattica e ricerca convivono argomenti realistici e pragmatici. Capire differenze e scopi aiuta a scegliere strumenti teorici adatti al problema, senza ridurre tutto a un’unica filosofia del numero.

Quando i numeri incontrano cultura e simboli

Nel corso della storia, i numeri hanno accumulato significati culturali. La numerologia associa cifre a caratteri o destini; la gematria interpreta parole tramite valori numerici.

Queste pratiche offrono chiavi simboliche e narrative, ma non forniscono evidenze nel senso scientifico.

Numerologia e gematria

Se lette come tradizioni culturali, possono essere oggetto legittimo di studio storico, linguistico e antropologico. Se invece vengono usate per predire eventi o giustificare credenze fattuali, occorre distinguere chiaramente tra racconto simbolico e conoscenza affidabile.

Smorfia napoletana

La smorfia napoletana collega sogni e numeri con un repertorio di associazioni. È un esempio di creatività collettiva che mostra come le persone trovino pattern e significati nelle cifre. Interessante culturalmente, ma da non confondere con spiegazioni causali del mondo.

Dove i numeri non bastano?

Le cifre semplificano il reale, ma non lo esauriscono. La qualità di un’esperienza, l’ambiguità di un concetto, i valori morali e civici non si lasciano sempre comprimere in un indicatore singolo. Il rischio è lo scorciatoia‑ismo: credere che un numero basti a decidere.

Un esempio quotidiano: due scuole con lo stesso punteggio medio possono essere molto diverse per metodi, inclusione, benessere. In assenza di contesto, un numero comunica meno di quanto sembri. La filosofia invita a chiedere che cosa una misura tralascia, oltre a ciò che evidenzia.

Come usare i numeri in modo responsabile

I numeri sono potentissimi come mappe, non come territori. Un buon uso coniuga rigore e contesto, evitando sia il feticismo delle cifre sia lo scetticismo totale. Alcuni accorgimenti aiutano a difendersi da interpretazioni affrettate.

- Chiarisci la definizione. Che cosa misura davvero l’indicatore? Con quali unità e regole? Senza definizioni, i confronti diventano ambigui e le discussioni si trasformano in equivoci.

- Controlla il contesto. Chi ha prodotto il dato, con quale metodo, quando? Stesso numero, significati diversi in ambienti diversi. Domande semplici riducono fraintendimenti.

- Cerca pluralità di misure. Un unico indicatore raramente basta. Una batteria di misure indipendenti riduce il rischio di conclusioni sbilanciate.

- Comunica in modo trasparente. Accompagna le cifre con spiegazioni sui limiti. Segnala incertezze e assunzioni; così la discussione resta chiara e onesta.

- Preferisci esempi concreti. Brevi scenari aiutano a capire “che cosa succede se…”. Le persone ragionano con storie e numeri insieme, non con numeri isolati.

Domande frequenti

I numeri esistono davvero o sono solo convenzioni?

Dipende dalla teoria: per i platonisti esistono come entità astratte; per nominalisti e fictionalisti sono modi di parlare o finzioni utili. In pratica, molte discipline usano i numeri come strumenti affidabili senza impegnarsi su una metafisica unica.

Qual è la differenza tra numeri cardinali e ordinali?

I cardinali (uno, due, tre) indicano “quanti”; gli ordinali (primo, secondo, terzo) indicano “in che ordine”. Entrambi supportano confronti diversi: quantità per i cardinali, posizioni o ranghi per gli ordinali.

La numerologia ha basi scientifiche?

No. È una tradizione simbolica e culturale, interessante da studiare come fenomeno storico o antropologico. Non offre evidenze predittive affidabili e non sostituisce metodi empirici o logici di verifica.

Che cos’è il principio di Hume?

Stabilisce che due concetti hanno lo stesso numero se tra le loro istanze c’è una corrispondenza biunivoca. È usato per chiarire che cosa significhi “avere lo stesso numero” senza nominare oggetti numerici specifici.

Perché i numeri sono importanti nel pensiero critico?

Perché aiutano a formulare ipotesi verificabili, a confrontare alternative e a comunicare risultati. Tuttavia richiedono contesto, definizioni chiare e consapevolezza dei limiti per evitare semplificazioni fuorvianti.

In sintesi essenziale

- I numeri possono essere astratti o convenzionali.

- Le teorie guidano didattica e applicazioni.

- Numerologia e gematria: interesse culturale, non prova.

- Le cifre illuminano e semplificano realtà complesse.

- Usare i numeri con contesto e trasparenza.

I numeri sono più di cifre sullo schermo: sono modi di mettere ordine nel mondo, di ragionare insieme, di decidere. Saperli interrogare significa scegliere meglio teorie, misure e parole. E significa anche accettare ciò che i numeri non possono dire, senza smettere di ascoltarli.

Che tu sia studente, professionista o curioso, coltivare domande, esempi e controlli incrociati ti aiuta a usare le cifre con senso critico. Le buone pratiche non richiedono strumenti avanzati: chiarezza, contesto e dialogo bastano per trasformare un numero in conoscenza condivisa.