I filosofi usano la parola poteri per parlare di ciò che le cose e le persone possono fare: capacità, facoltà, tendenze a produrre effetti. Capire i poteri aiuta a distinguere tra influenzare, controllare e manipolare, usando analogie concrete con facoltà umane, natura, come l’aria e l’acqua, e le nostre scelte.

I poteri sono tendenze o capacità che spiegano come e perché accadono certe cose. Servono in metafisica (disposizioni), nell’etica (influenza vs manipolazione) e nella vita quotidiana. Esempi con aria e acqua rendono intuitivo il concetto e offrono criteri pratici per valutarne l’uso responsabile.

Definizione e cornici teoriche

Nella metafisica analitica, i poteri sono spesso chiamati disposizioni: proprietà che si manifestano quando ci sono condizioni scatenanti (la fragilità si manifesta se urto, il solubile se messo in acqua). Questa idea è ampiamente discussa nella Stanford Encyclopedia of Philosophy e aiuta a capire come funziona la causalità quotidiana.

Qual è la differenza tra poteri e capacità?

Le capacità sono poteri in senso agenziale (ciò che un agente sa/può fare deliberatamente), mentre molte disposizioni non richiedono intenzione: il sale “può” sciogliersi, ma non decide.

In che modo i poteri spiegano il controllare e il manipolare?

Mostrano che controllare è mobilitare poteri verso un fine dichiarato e condiviso, mentre manipolare è attivarli nascondendo scopi o condizioni, riducendo l’autonomia altrui.

In sintesi, parlare di poteri significa parlare di possibilità, condizioni e risultati. Questo vocabolario consente di analizzare fenomeni diversi: dal comportamento dei materiali alle scelte umane, fino al coordinamento sociale.

Tipi di poteri a confronto

La parola “potere” è polisemica. Di seguito alcune famiglie concettuali che i filosofi distinguono, per evitare confusioni e chiarire i dibattiti.

- Poteri disposizionali: proprietà che hanno una tendenza a manifestarsi se certe condizioni si danno. Esempio: il vetro tende a rompersi se colpito; la carta brucia se c’è innesco.

- Poteri agentivi: capacità guidate da intenzioni e abilità (sapere parlare, suonare, programmare). Implicano apprendimento, pratica e contesto d’uso.

- Poteri normativi: ciò che è permesso, dovuto o vietato da regole. Dipendono da norme e ruoli riconosciuti: un giudice ha il potere di emettere sentenze.

- Poteri istituzionali: emergono da cariche, procedure e convenzioni (firmare un contratto, aprire un conto). Esistono perché comunità e documenti li legittimano.

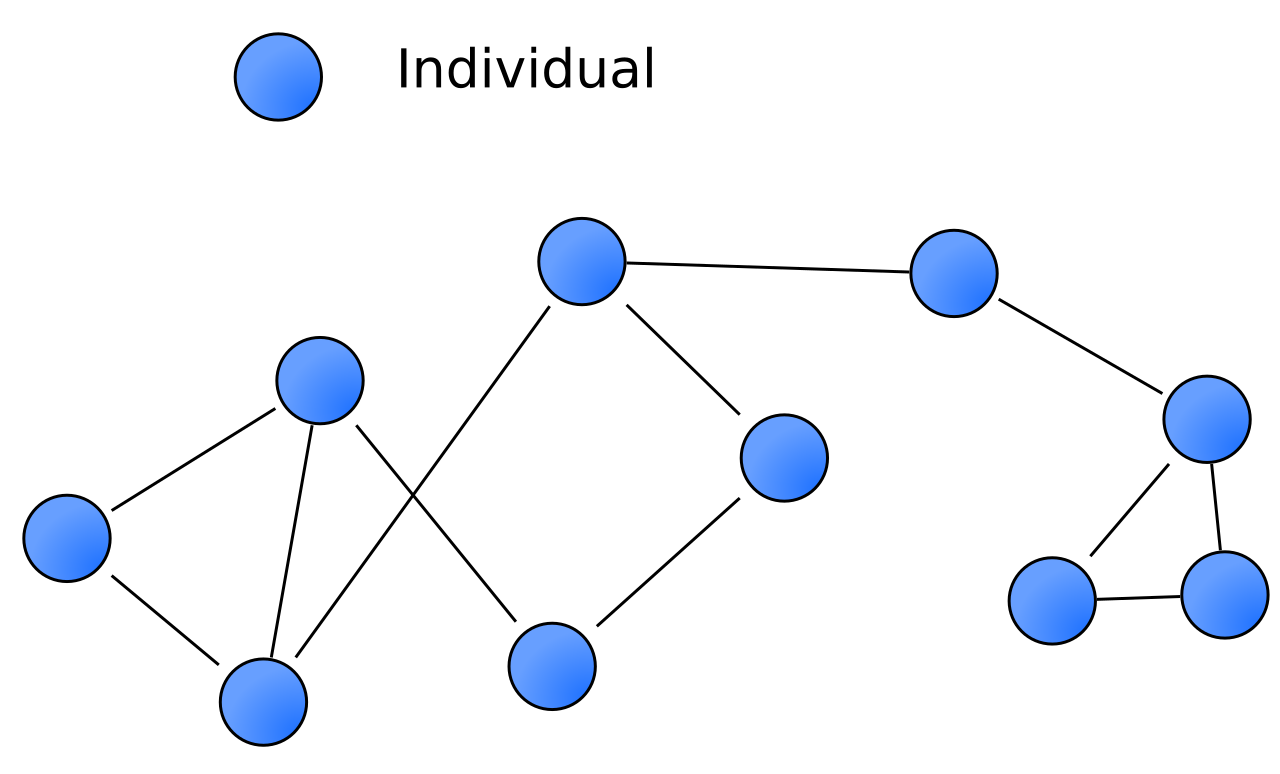

- Potere sociale: capacità di influenzare credenze e comportamenti attraverso reti, incentivi e simboli. Spesso agisce tramite relazioni asimmetriche.

- Potere tecnologico: gli artefatti ampliano o limitano ciò che possiamo fare (motori, algoritmi, piattaforme). Orientano scelte rendendo alcune opzioni facili e altre costose.

- Potere linguistico: gli atti linguistici (promettere, nominare, autorizzare) creano fatti sociali. Le pratiche discorsive aprono e chiudono possibilità d’azione.

Esempi concreti e analogie

Dire che l’aria “ha il potere di muovere le vele” significa: se ci sono vele, angolo giusto e resistenza, il vento produce spinta. Qui il potere è una relazione tra proprietà e condizioni.

Dire che l’acqua “ha il potere di modellare la roccia” indica un processo lento e cumulativo: con tempo, flusso e sedimenti, il fiume scava gole. In modo simile, piccole influenze ripetute possono cambiare abitudini e istituzioni.

Queste analogie aiutano a separare tre piani: cosa qualcosa può fare (potere), quando lo fa (condizioni), e con quale esito (manifestazione). È un quadro utile anche per azioni umane e scelte collettive.

Punti chiave sui poteri

- I poteri sono tendenze a manifestarsi in condizioni scatenanti.

- Capacità e poteri non coincidono sempre.

- Il contesto sociale modella l’esercizio del potere.

- Etica: controllare non è uguale a manipolare.

- Esempi quotidiani aiutano a testare le idee.

- Le parole che usiamo creano possibilità.

Dimensione etica e responsabilità

Nell’etica, il punto centrale è distinguere influenza, persuasione e manipolazione. La prima implica trasparenza degli scopi e spazio per il dissenso;

la seconda usa argomenti e motivazioni; la terza sfrutta vulnerabilità, opacità o inganni.

Una lezione classica è che il potere è relazionale: nasce tra soggetti, pratiche e istituzioni, non è un oggetto “possessibile”. Questa idea è centrale in “Foucault e il potere”, che lo descrive come qualcosa che circola e produce soggettività, più che reprimere soltanto.

Quando un’influenza diventa manipolazione?

Quando si nascondono fini e condizioni rilevanti, si sfruttano bias prevedibili, o si riduce l’autonomia tramite pressioni indebite. In pratica, la qualità del consenso è il barometro.

Usare questa lente consente di chiedere: quali poteri sono in gioco? Di chi sono le condizioni? Chi può cambiare le regole del gioco? Le risposte mostrano dove stanno le responsabilità.

Metodi di analisi filosofica

Per chiarire disaccordi sui poteri, conviene una procedura ordinata. Non offre “ricette”, ma strumenti argomentativi per casi concreti.

- Definire i termini: cosa significa “potere” qui? Disposizione, capacità, diritto? Specificare il contesto evita equivoci.

- Mappare le condizioni: cosa deve accadere perché il potere si manifesti? Ci sono vincoli materiali, temporali o istituzionali?

- Valutare le prove: esempi, dati, testimonianze. Distinguere correlazioni da cause e cercare evidenze convergenti.

- Considerare effetti collaterali: chi beneficia, chi è esposto a rischi, quali incentivi crea l’intervento?

- Esaminare alternative: esistono mezzi meno invasivi per ottenere lo stesso risultato? Cosa cambia se le regole vengono rese trasparenti?

Domande frequenti

I poteri esistono “oggettivamente” o dipendono dal linguaggio?

Molti filosofi difendono una doppia prospettiva: disposizioni e capacità hanno basi reali, ma il linguaggio e le istituzioni determinano quali categorie usiamo e con quali confini concettuali.

Cosa distingue controllare da manipolare in pratica?

La trasparenza delle intenzioni, la possibilità di dire no senza costi indebiti e l’uso di ragioni comprensibili distinguono l’influenza legittima dalle tattiche manipolative opache o ingannevoli.

Che ruolo hanno tecnologia e algoritmi nei poteri sociali?

Gli artefatti definiscono percorsi d’azione facili o difficili, creando incentivi e frizioni. Così redistribuiscono attenzione, opportunità e rischi, influenzando credenze e comportamenti collettivi.

I “poteri disposizionali” sono diversi dalle leggi di natura?

Le leggi descrivono regolarità generali; i poteri disposizionali spiegano perché tali regolarità si realizzano nei singoli casi: sono proprietà che tendono a produrre certi effetti in certe condizioni.

Serve un fondamento morale per usare in modo giusto i poteri?

Un riferimento etico esplicito aiuta a valutare fini, mezzi ed effetti su persone e istituzioni. Chiarezza, consenso informato e revisione critica sono criteri diffusi e trasversali.

In sintesi essenziale

- I poteri sono tendenze o capacità contestuali.

- Condizioni e manifestazioni vanno distinte.

- Etica: influenza trasparente, no manipolazione.

- Esempi (aria, acqua) chiariscono i concetti.

- Analisi ordinata migliora il giudizio.

Parlare di poteri non è un vezzo astratto: offre un lessico utile per analizzare responsabilità e conseguenze. Distingue le possibilità reali dalla retorica, chiede trasparenza e mette al centro il consenso informato.

Applicare queste distinzioni, con esempi concreti e attenzione al contesto, rende più chiaro quando un’influenza è legittima e quando no. È un invito a ragionare con cura, ascoltare obiezioni e cercare condizioni che migliorino la qualità delle nostre scelte collettive.