La magia è un tema che attraversa culture e secoli, tra esoterismo, occulto e rituali simbolici. Non è un blocco unico: assume forme sociali, narrative e spirituali diverse. In questa guida impari a riconoscere linguaggi, simboli e racconti, mantenendo uno sguardo informato e rispettoso.

Panoramica non istruttiva: definizioni, differenze tra etichette popolari (bianca, nera, rossa), simboli ricorrenti, contesto storico e sociale. Focus su curiosità critica, rispetto interculturale e consapevolezza delle fonti. Nessuna istruzione rituale; solo quadro culturale e termini chiave.

Come nasce la magia nelle culture del mondo?

Dalle società tradizionali ai media moderni, le idee di magia emergono per dare senso a eventi, ruoli e limiti. L’antropologia della religione ne studia strutture e funzioni, distinguendo credenze, riti e narrazioni.

Nella prospettiva classica, James G. Frazer descrisse la magia simpatica con due principi ricorrenti: somiglianza e contatto/contagio. Queste categorie aiutano a leggere pratiche diverse come espressioni culturali, non come leggi naturali.

Che differenza c’è tra magia “bianca”, “nera” e “rossa”?

Queste etichette popolari semplificano pratiche e tradizioni molto diverse. “Bianca” tende a indicare intenti benefici, “nera” malefici, “rossa” ambiti affettivi o corporei; ma non esiste un consenso universale. Ogni tradizione ridefinisce finalità, limiti e linguaggi in modo proprio.

Termini popolari, non universali

Il linguaggio conta: per alcune culture certi termini sono impropri o stigmatizzanti. “Macumba”, per esempio, in Brasile può essere usato come etichetta generica o polemica per culti afro‑brasiliani, mentre molte comunità preferiscono nomi specifici. È un invito a usare le parole con cautela e a chiedersi chi nomina cosa.

Impatto culturale e stereotipi

Le categorie moralizzanti influenzano racconti, media e percezioni pubbliche. Parlare di “nera” o “bianca” può oscurare contesti storici e religiosi; in alternativa, osservare pratiche, simboli e funzioni sociali offre un quadro più sfumato e informato.

Punti chiave sulla magia

- La magia è un insieme di pratiche simboliche con finalità culturali, rituali o narrative.

- Le etichette "bianca", "nera" e "rossa" semplificano tradizioni diverse e non sono categorie universali.

- Molti riti si basano su analogie: somiglianza e contatto sono schemi ricorrenti nelle culture.

- Termini come "macumba" hanno usi controversi e variano secondo contesto storico e regionale.

- Nel folklore italiano, "fatture" indica malefici: racconti popolari, non prove scientifiche.

- Approccio consigliato: curiosità, rispetto culturale e pensiero critico su fonti e testimonianze.

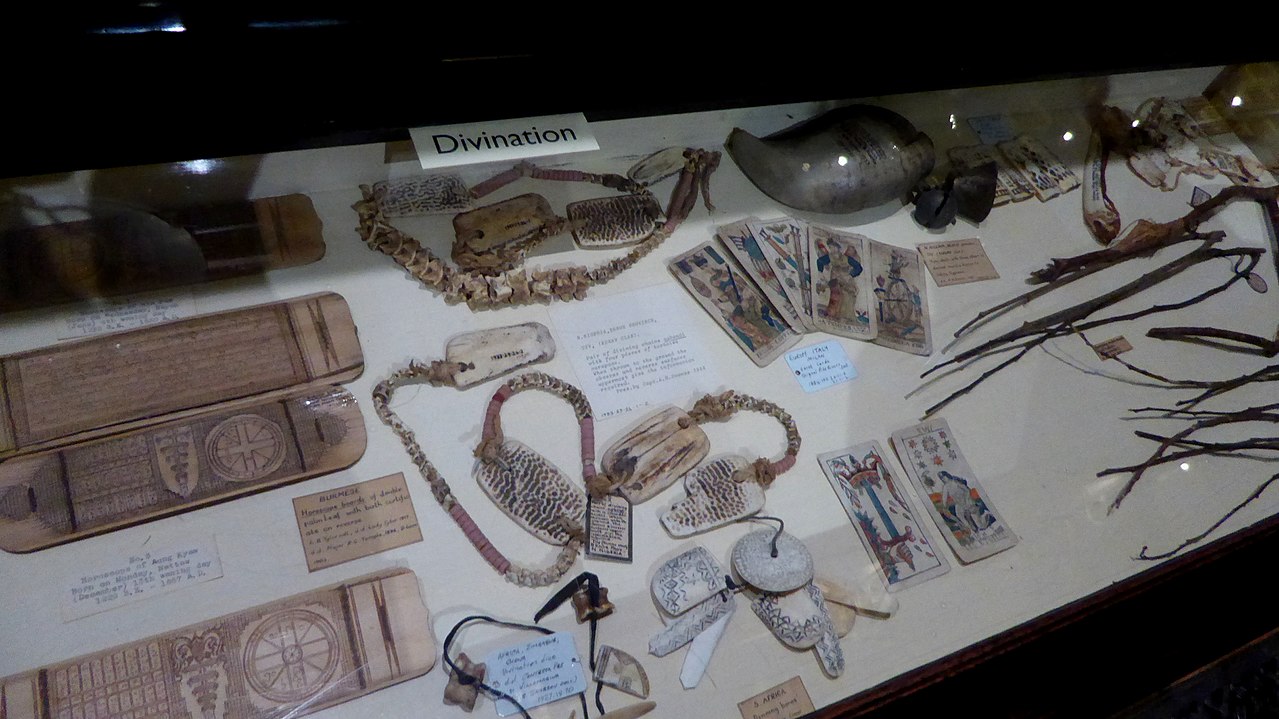

Quali simboli e oggetti ricorrono nei rituali?

Oggetti e gesti funzionano come segnali: condensano storie, appartenenze e intenzioni. Il loro significato varia per contesto: una stessa candela può rappresentare memoria, purificazione o semplice atmosfera.

Somiglianza e contatto

Molti repertori seguono schemi analogici. La legge della somiglianza associa l’immagine alla cosa; il principio del contatto lega ciò che è stato in relazione. Sono modi narrativi per costruire efficacia simbolica, non prove di causalità materiale.

- Colori e candele: i colori comunicano emozioni e appartenenze. Una candela può segnare un ciclo (inizio/fine) o sostenere la memoria; il senso dipende dalla tradizione e dall’occasione.

- Parole e nomi: pronunciare o scrivere un nome attribuisce presenza simbolica. In molte culture il nome proprio è potere narrativo, non un interruttore causale.

- Oggetti personali: capelli, tessuti o fotografie compaiono in racconti rituali come “veicoli” del legame. L’idea deriva dal contatto pregresso, non da evidenze sperimentali.

- Specchi e riflessi: riflettere, capovolgere, duplicare sono gesti simbolici antichi. Lo specchio può evocare introspezione o passaggi liminali, senza implicare effetti fisici verificati.

- Nodi, legature e nastri: annodare significa ordinare, trattenere, ricordare. È un gesto mnemotecnico e sociale prima che “magico”; il valore dipende dalla storia locale.

- Erbe e profumi: piante e incensi accompagnano riti per ragioni olfattive, estetiche e identitarie. Alcuni odori segnano tempi e luoghi, favorendo la concentrazione o la memoria episodica.

- Segni e sigilli: disegni, sigle e marchi definiscono appartenenze. Agiscono come alfabeti rituali, utili a coordinare azioni e ruoli più che a produrre causalità fisica.

Qual è il ruolo della psicologia e del contesto sociale?

L’efficacia percepita dei riti dipende da aspettative, suggestione e dinamiche di gruppo. Marcel Mauss e Henri Hubert interpretarono la magia come “fatto sociale”, intrecciato con norme e ruoli collettivi, non riducibile al solo individuo.

La ripetizione di gesti, il linguaggio condiviso e l’autorità attribuita a oggetti o persone creano coesione. Le narrazioni collegano coincidenze e risultati desiderati, mentre pratiche di cura, festa o lutto offrono contenitori simbolici per emozioni complesse.

Come leggere miti, fonti e testimonianze?

Parlare di pratiche magiche richiede metodo e rispetto. Non esiste un dizionario unico: le stesse parole cambiano significato tra regioni, epoche e gruppi. Qui alcuni passaggi utili per orientarsi senza cadere in semplificazioni.

- Definisci i termini: “nera”, “rossa”, “fatture” o “macumba” hanno storie complesse. Chiedi il contesto prima di trarre conclusioni.

- Controlla le fonti: preferisci studi etnografici, storici o religiosi affidabili. Evita generalizzazioni da singole testimonianze.

- Distingui descrizione da prescrizione: raccontare un rito non è insegnarlo. Qui offriamo un quadro culturale, non istruzioni operative.

- Cerca pluralità di voci: confronta prospettive accademiche, comunitarie e personali. Le differenze arricchiscono la comprensione.

- Rispetta le persone: alcune pratiche sono religiose. Evitare stereotipi preserva la dignità delle comunità.

- Valuta effetti e rischi: credenze e aspettative influenzano scelte e relazioni. Se sorgono disagi, è prudente cercare supporto qualificato.

Quando la magia entra nell’arte e nella narrativa?

Dalla tragedia antica al fantasy contemporaneo, la magia è un potente motore narrativo. Permette di parlare di potere, responsabilità, destino e identità attraverso simboli, metafore e mondi possibili, senza la pretesa di descrivere la realtà empirica.

Le opere d’arte e di finzione filtrano il tema in chiave estetica e morale: incantatori, rituali e oggetti diventano strumenti per esplorare desideri e paure. Leggere questi racconti con curiosità critica aiuta a distinguere tra intrattenimento, tradizione e credenza.

Domande frequenti

La magia è una religione?

Dipende dal contesto. Alcune pratiche sono parte di religioni o culti, altre sono narrative, arti performative o tradizioni locali. È utile distinguere credenze, riti e funzioni sociali, evitando definizioni rigide.

Che cos’è la macumba?

È un termine popolare e talvolta polemico usato in Brasile per indicare genericamente pratiche afro‑brasiliane. Molte comunità preferiscono nomi specifici (per esempio, Candomblé o Umbanda). È consigliabile usare i termini richiesti dalle persone interessate.

Cosa sono le “fatture” nel folklore italiano?

Nel folklore italiano indica malefici o incanti volti a nuocere. È una categoria narrativa e popolare, non una prova di causalità. Lo studio storico‑antropologico osserva contesti, ruoli e racconti collegati a tale credenza.

La scienza ha dimostrato l’efficacia della magia?

Non esistono prove replicate che mostrino effetti causali della magia sulla realtà fisica. Esistono invece studi su percezione, aspettative e dinamiche sociali che spiegano come le persone attribuiscano significato ai riti.

Magia “bianca” e “nera” sono categorie ufficiali?

No. Sono etichette popolari e morali che variano nel tempo e nei luoghi. Per un’analisi utile conviene osservare pratiche, simboli, funzioni sociali e cornici religiose specifiche.

Come evitare stereotipi quando se ne parla?

Usa i termini preferiti dalle comunità, cita fonti qualificate, separa descrizione e giudizio morale. Chiediti chi parla, per chi e con quale scopo. Il rispetto culturale è parte della buona informazione.

Riepilogo in breve

- La magia è un insieme di pratiche simboliche, non una legge naturale.

- Le etichette bianca/nera/rossa sono popolari e non universali.

- Schemi ricorrenti: somiglianza e contatto come logiche analogiche.

- Termini come macumba e fatture richiedono contesto e rispetto.

- Pensiero critico e fonti diverse aiutano a orientarsi.

Parlare di magia significa entrare in un paesaggio culturale ricco di storie, simboli e pratiche. Conoscere la varietà delle tradizioni, evitare etichette troppo rigide e riconoscere il ruolo di aspettative e contesti sociali permette di discutere il tema senza ridurlo a cliché o sensazionalismi.

Il modo più responsabile di avvicinarsi a riti e racconti è ascoltare, documentarsi e mantenere una postura critica ma rispettosa. Che si tratti di folklore, religione o narrativa, coltivare curiosità informata aiuta a capire meglio le persone e le culture che danno vita a questi significati.