I Magi sono figure affascinanti del racconto natalizio: sapienti d’Oriente, interpreti dei segni del cielo, protagonisti dell’Epifania. Tra Vangelo, tradizioni popolari e arte, i cosiddetti Re Magi hanno attraversato i secoli come simboli di ricerca spirituale e di incontro tra popoli e culture.

In questa guida ripercorriamo cosa dicono le fonti, perché portano tre doni e come la loro immagine si è evoluta viaggiando nel tempo. Vedremo anche come le usanze dell’Epifania si sono tramandate per centinaia di anni, cambiando di luogo in luogo ma conservando un cuore comune.

I Magi compaiono nel Vangelo di Matteo e, nel tempo, le tradizioni ne hanno definito nomi, numero e significati. I doni di oro, incenso e mirra raccontano chi è Gesù. Dall’iconografia alle usanze dell’Epifania, la loro storia unisce fede, simboli e cultura.

Quali fonti citano i Magi?

Il racconto dei Magi compare in un solo Vangelo del Nuovo Testamento: il Vangelo secondo Matteo 2,1–12, che descrive la visita a Betlemme e i doni offerti. Gli altri tre Vangeli non menzionano questo episodio, segno che la tradizione lo ha custodito in una fonte specifica.

La narrazione, essenziale e priva di dettagli superflui, è stata arricchita nel tempo da racconti devozionali e dall’arte. Da qui derivano elementi oggi familiari, come i loro nomi, il numero tre e alcune letture simboliche divenute patrimonio comune.

Quando compaiono i nomi dei Re Magi?

I nomi Melchiorre, Gaspare e Baldassarre non appaiono nel testo evangelico: si diffondono più tardi, attraverso tradizioni cristiane che cercano di renderli più vicini ai fedeli. La loro fortuna cresce nel Medioevo, quando catechesi e immagini aiutano a tramandare la memoria dei sapienti d’Oriente.

Perché spesso sono tre?

Il Vangelo non indica il numero dei Magi, ma riferisce tre doni. Da qui l’associazione più comune. In altre tradizioni, il numero varia: ciò conferma che la cifra tre nasce come lettura simbolica, non come dato storico.

Punti chiave sui Magi

- I Magi compaiono nel Vangelo di Matteo.

- Tradizioni posteriori ampliano nomi e numero.

- I doni: oro, incenso e mirra.

- Il numero tre è una convenzione.

- L’Epifania celebra la manifestazione di Cristo.

- Iconografia varia tra culture e secoli.

Cosa significano i doni?

Oro, incenso e mirra sono doni preziosi, ma soprattutto “parole” simboliche. Parlano della dignità regale, del culto riservato a Dio e del mistero della sofferenza.

Di seguito, alcune letture tramandate e complementari.

- Oro: segno della regalità. Indica la dignità di Gesù come re che guida e serve. È un dono che richiama la giustizia e una leadership non dominatrice ma orientata al bene comune.

- Incenso: profumo usato nel culto. Simboleggia la divinità di Cristo, cui si rende adorazione. Esprime preghiera che sale e relazione viva con Dio, oltre le appartenenze etniche o culturali.

- Mirra: resina amara e curativa. Accenna alla passione e alla morte, ma anche alla cura. Ricorda che il Messia condivide la fragilità umana, trasformando ciò che è doloroso in via di speranza.

- Tre doni, tre sguardi: la persona di Gesù è contemplata nella sua interezza. Non c’è uno senza l’altro: identità regale, centro del culto, e salvezza che passa attraverso la storia concreta.

- Lettura etica: i doni possono suggerire una risposta concreta. Onorare la dignità, coltivare il rapporto con il sacro, prendersi cura dei feriti della vita: tre gesti che attualizzano il messaggio.

- Lettura missionaria: i Magi vengono da lontano. Il loro cammino indica che la verità si cerca insieme, e che l’incontro con Cristo è offerto a ogni popolo e cultura.

- Lettura personale: i doni parlano alla coscienza. Domandano che cosa di prezioso portiamo, che cosa offriamo a Dio e come affrontiamo ciò che fa male, per trasformarlo in bene.

Queste interpretazioni non si escludono: si illuminano a vicenda. Sono una bussola per leggere il racconto in dialogo con la vita quotidiana, le domande di senso e l’impegno nelle relazioni.

Come si è evoluta l'iconografia?

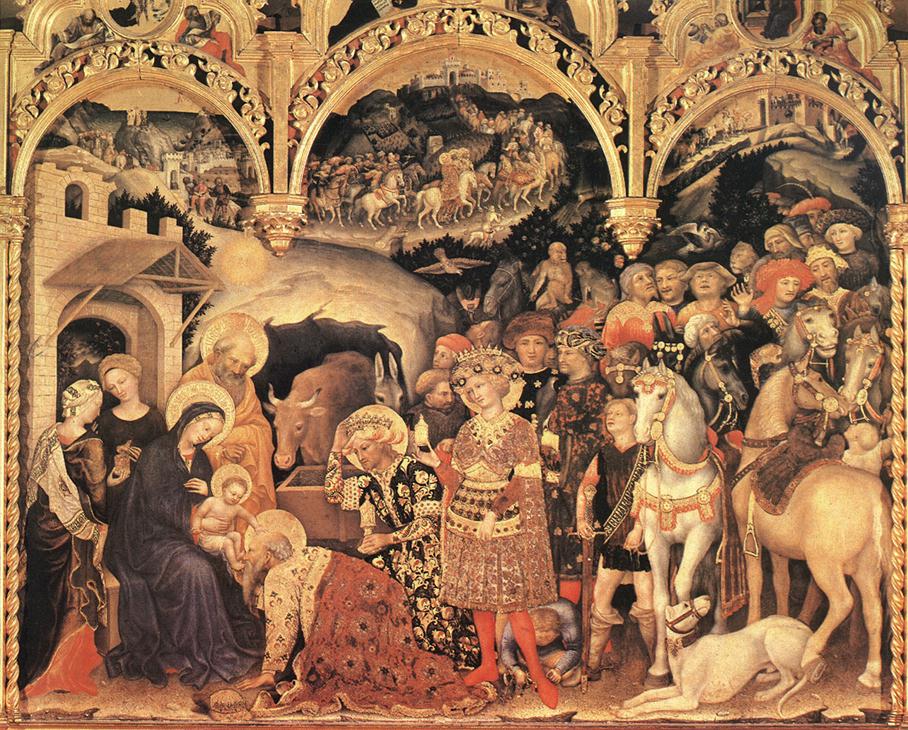

L’iconografia dei Magi cambia nel tempo, insieme al contesto culturale.

In età antica li vediamo come sapienti vestiti all’orientale; in epoca medievale diventano anche simbolo delle diverse età dell’uomo e dei continenti allora conosciuti.

Nelle rappresentazioni occidentali, uno dei Magi assume tratti africani, un altro appaiono più anziano, un altro giovane: un modo per dire che tutta l’umanità si mette in cammino. Nel Rinascimento, la scena dell’Adorazione ispira capolavori in cui si intrecciano fasto, umiltà e meraviglia.

Dal tardo antico al Medioevo

Le prime immagini li mostrano come dignitari in movimento, con i doni in mano e lo sguardo rivolto alla Vergine e al Bambino. Più tardi, le corone sottolineano la loro regalità simbolica, mentre la stella diventa un motivo iconico che guida il percorso. La tradizione orientale conserva spesso costumi e copricapi tipici, sottolineando l’origine “da lontano”.

Queste variazioni non sono errori: sono linguaggi visivi che traducono lo stesso messaggio per epoche diverse. L’arte così “spiega” il Vangelo con colori e gesti, aiutando la memoria e la preghiera.

Quali sono le usanze dell'Epifania?

In molte regioni, il 6 gennaio si benedicono le case, si cantano canti tradizionali e si condividono dolci simbolici. In Italia, la figura della Befana raccoglie l’eredità dell’Epifania con un tocco popolare: doni buoni per chi si è comportato bene, carbone dolce per ricordare che si può sempre migliorare.

In altri Paesi, il “pane dei re” o torte con piccole sorprese celebrano l’arrivo dei Magi. Al centro resta il senso dell’evento: l’annuncio che Dio si manifesta a tutti i popoli. Secondo il Catechismo della Chiesa Cattolica 528, l’Epifania mette in luce la manifestazione universale di Cristo ai popoli, rappresentati dai Magi.

Molte comunità vivono anche rievocazioni e processioni: non si tratta di spettacoli fini a sé stessi, ma di narrazioni popolari che stimolano la memoria e invitano a ricordare il senso del cammino, della ricerca e del dono.

Cosa c'è di storico?

Il termine “magoi” in greco, da cui “Magi”, indicava originariamente sapienti o sacerdoti persiani, talvolta associati all’osservazione degli astri. Da qui la loro lettura come cercatori di sapienza più che come sovrani nel senso politico del termine.

L’evangelista colloca l’episodio in un orizzonte reale: un neonato, una famiglia, una città, un viaggio. La stella non è spiegata: conta il suo valore narrativo, quello di una chiamata che mette in moto, più che una cronaca astronomica. La forza del racconto è teologica e simbolica, non astronomica.

Anche il loro ritorno “per un’altra strada” suggerisce una trasformazione interiore: chi incontra il bene non torna come prima. È una scena che parla di libertà e discernimento, oltre la curiosità storica. Per questo i Magi ispirano da secoli viaggi interiori, gesti di carità e ponti tra culture.

Domande frequenti

I Magi erano re?

Nel testo evangelico non sono chiamati re. La tradizione attribuisce loro regalità in senso simbolico, per indicare la dignità e l’omaggio reso a Gesù.

Da dove venivano i Magi?

Il Vangelo parla genericamente di “Oriente”. Tradizioni successive li collegano a regioni diverse, per sottolineare l’universalità dell’incontro con Cristo.

Quanti erano i Magi?

Il numero non è indicato nel testo. La tradizione prevalente parla di tre, in riferimento ai tre doni, ma esistono anche correnti con numeri diversi.

Perché portarono oro, incenso e mirra?

Sono doni preziosi e simbolici: indicano regalità, divinità e passione. Offrono tre sguardi che aiutano a comprendere l’identità e la missione di Gesù.

Perché l’Epifania si celebra il 6 gennaio?

La data si è stabilita nella tradizione cristiana antica, con varianti tra riti. Collega il ciclo natalizio a un momento di manifestazione pubblica di Cristo ai popoli.

La stella dei Magi fu una cometa?

Il testo non specifica. Esistono ipotesi (cometa, congiunzioni, fenomeni rari), ma il racconto usa la stella con valore teologico: una guida verso la verità.

In breve cosa ricordare

- I Magi sono citati solo nel Vangelo di Matteo.

- Nomi e numero derivano da tradizioni posteriori.

- Oro, incenso e mirra hanno significati simbolici complementari.

- L’Epifania annuncia la manifestazione universale di Cristo.

- Iconografia e usanze variano secondo tempi e luoghi.

I Magi non sono soltanto personaggi lontani: sono compagni di viaggio per chi cerca, si mette in cammino e legge la realtà con occhi attenti. Le loro storie, tramandate nei secoli, ricordano che la fede parla con linguaggi diversi: parole, gesti, immagini, feste popolari.

Che si tratti di osservare una stella, offrire un dono o riconoscere un bisogno, il loro messaggio resta attuale: la verità si incontra camminando, insieme. Vale la pena custodire e rinnovare queste tradizioni, perché continuino a unire comunità e generazioni in segni di pace e di speranza.