Le leggi elettorali stabiliscono come si vota, come si contano i voti e come si assegnano i seggi. In questa guida spieghiamo il sistema elettorale italiano con parole semplici, usando esempi concreti e chiarendo le principali norme sul voto e sulla legislazione elettorale.

In breve: in Italia il voto per Camera e Senato usa un sistema misto, parte maggioritario e parte proporzionale. Un terzo circa dei seggi si decide in collegi uninominali, i restanti in liste proporzionali. Principi e regole derivano dalla Costituzione e dalle leggi vigenti.

Struttura e principi di base

Prima di tutto, servono alcuni concetti fondamentali per orientarsi.

Qual è la differenza tra proporzionale e maggioritario?

Nel proporzionale i seggi si ripartono in base alla percentuale di voti ottenuta dalle liste. Nel maggioritario, spesso a turno unico, conta chi ottiene più voti nel collegio: è una logica da vincitore prende tutto. Molti sistemi reali combinano i due approcci.

Chi disegna i collegi elettorali e perché contano?

Di norma i collegi sono disegnati da commissioni tecniche su criteri demografici e territoriali stabiliti dalla legge. I confini dei collegi influenzano la competizione: cambiano numero di elettori, candidati e probabilità di vittoria. Per questo se ne discute molto quando le mappe vengono aggiornate.

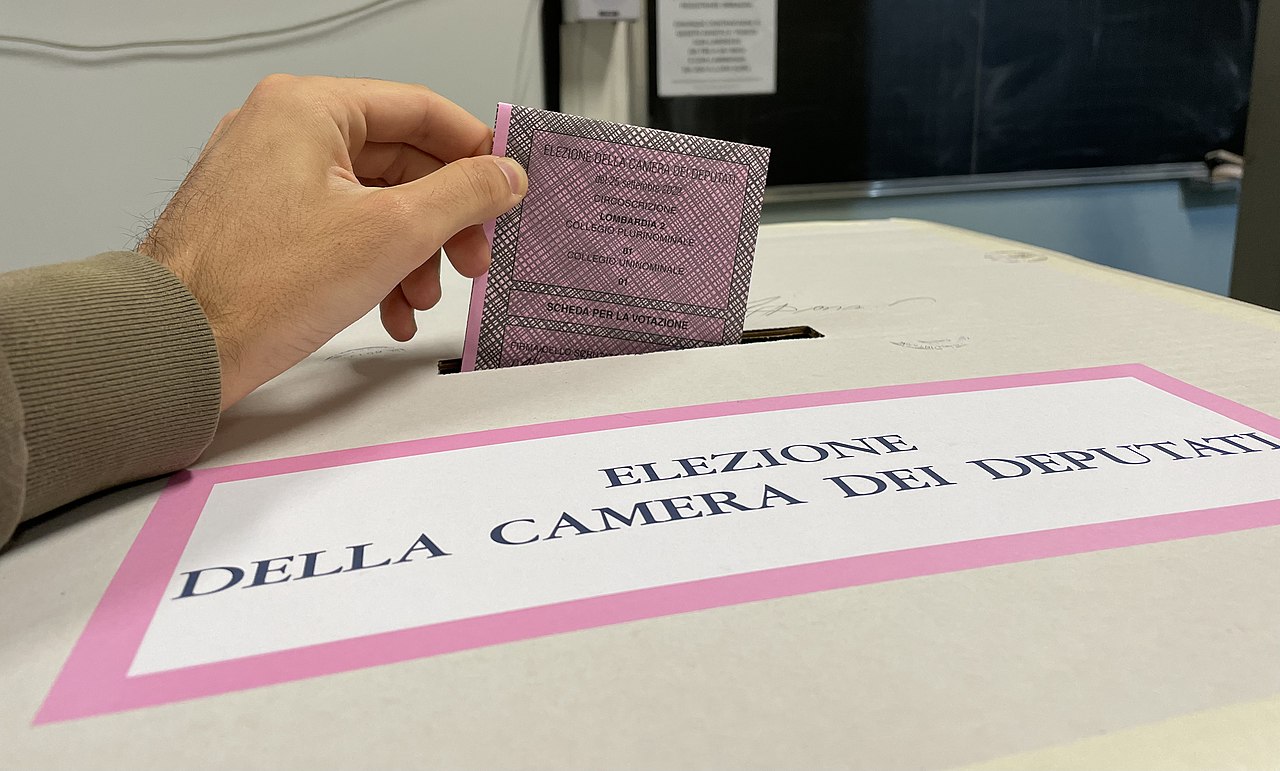

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La Costituzione italiana fissa i pilastri: il voto è personale, uguale, libero e segreto, ed è un dovere civico. L’idea di uguaglianza del voto significa che ogni cittadino ha lo stesso peso nel determinare la rappresentanza.

Un altro principio è la rappresentanza territoriale, soprattutto al Senato, che tiene conto delle regioni. Le leggi ordinarie traducono questi principi in regole pratiche: schede, collegi, soglie, modalità di candidatura e di conteggio.

Come si eleggono le Camere

In Italia oggi si vota con un sistema misto introdotto dalla legge 165/2017, nota come Rosatellum.

In breve, combina elementi maggioritari e proporzionali per eleggere deputati e senatori.

Circa un terzo dei seggi è attribuito in collegi uninominali: vince il candidato più votato. I restanti sono assegnati in modo proporzionale sulla base di liste. La mappa del Paese è divisa in collegi uninominali e plurinominali.

Dal 2022 la Camera conta 400 deputati e il Senato 200 senatori, in seguito alla riforma costituzionale del 2020.

Dettagli come soglie, coalizioni e metodi di riparto possono variare per legge: è sempre utile verificare le regole specifiche in vigore al momento della consultazione.

Punti chiave rapidi

- Il voto è personale, uguale, libero e segreto.

- Le Camere si eleggono con un sistema misto.

- Circa un terzo dei seggi è uninominale.

- I restanti seggi sono assegnati in modo proporzionale.

- I collegi possono essere uninominali o plurinominali.

- Le regole derivano da leggi ordinarie e Costituzione.

Sistemi a confronto

Capire i modelli aiuta a leggere risultati e sondaggi. Ecco come diverse impostazioni incidono su voti e seggi, con esempi utili per orientarsi tra sigle e meccanismi.

- Sistema proporzionale. I partiti ottengono seggi in proporzione ai voti ricevuti. Favorisce la rappresentanza, anche di forze minori. Spesso richiede accordi o coalizioni per formare governi stabili.

- Maggioritario a turno unico. Ogni collegio elegge un solo rappresentante: vince chi ha più voti. Tende a premiare forze grandi o ben radicate territorialmente. Può semplificare la formazione del governo.

- Ballottaggio. Se nessuno supera una soglia al primo turno, i primi due si affrontano al secondo. Riduce la dispersione e incentiva convergenze, ma allunga tempi e costi della consultazione.

- Collegio uninominale e plurinominale. Nel primo vince il candidato più votato dell’area; nel secondo più seggi sono assegnati tramite liste. L’uso combinato bilancia immediatezza della scelta e proporzione.

- Preferenze e liste bloccate. Le preferenze consentono di indicare candidati all’interno della lista; le liste bloccate fissano l’ordine in partenza. La scelta incide su potere degli elettori e selezione dei candidati.

- Soglia di sbarramento. È il minimo di voti per accedere ai seggi. Riduce la frammentazione ma può escludere forze piccole. Valori e modalità sono determinati dalla legge vigente.

- Metodo di riparto. Quozienti, divisori o resti definiscono quanti seggi vanno a ciascuna lista. La formula scelta può spostare qualche seggio in più o in meno.

Ruoli, seggi e percorso del voto

Il seggio elettorale è l’unità organizzativa dove si vota e si conta. È composto da presidente, vicepresidente (se previsto), scrutatori e segretario:

figure che garantiscono regolarità delle operazioni dall’apertura allo spoglio.

Cosa fa lo scrutatore?

Assiste il presidente nel controllo dei documenti, nella gestione delle schede e nel scrutinio. Compila verbali, verifica conteggi e collabora alla corretta chiusura del seggio. È un ruolo amministrativo e neutrale, con compiti descritti dalla normativa e da istruzioni operative ufficiali.

Per l’accesso al voto, la prassi prevede documento valido e tessera elettorale. In caso di smarrimento o dubbi, l’indicazione generale è rivolgersi al Comune o consultare fonti ufficiali; requisiti e modalità possono variare a seconda della consultazione.

Come vengono assegnati i seggi?

Nei collegi uninominali si elegge il candidato più votato. I seggi proporzionali sono ripartiti tra liste o coalizioni in base ai voti complessivi, applicando regole tecniche di riparto proporzionale. Infine, si consolidano i risultati e si proclamano gli eletti.

Errori comuni e chiarimenti

Percentuali di voti e seggi non coincidono sempre: in presenza di collegi uninominali, la distribuzione territoriale del consenso conta quanto la media nazionale. Due partiti con pari voti possono ottenere seggi diversi se i loro elettori sono concentrati in zone differenti.

Non tutti i sistemi consentono di esprimere preferenze. Alle elezioni politiche italiane, storicamente, la possibilità o meno dipende dalla legge in vigore e dal tipo di lista, che può essere più o meno bloccata. È bene verificare le istruzioni aggiornate prima del voto.

Le coalizioni servono a sommare consensi e candidati, ma le regole su soglie, simboli e conteggi sono fissate puntualmente da ogni legge. Per questo, i meccanismi di afflusso dei voti tra liste collegate possono variare nel tempo.

Il quadro normativo cambia: nuove leggi o modifiche possono intervenire tra una tornata e l’altra. Quando si cercano informazioni operative (schede, candidati, tempi), conviene consultare il testo vigente e le guide ufficiali relative alla specifica elezione.

Domande frequenti

Le leggi elettorali sono uguali per Camera e Senato?

No. I principi sono comuni, ma dettagli e circoscrizioni possono differire. Nel tempo le leggi hanno adeguato regole e mappe per ciascuna Camera, rispettando i vincoli costituzionali.

Che cos’è un collegio uninominale?

È un’area in cui si elegge un solo rappresentante: vince il candidato più votato. Nei collegi plurinominali, invece, si assegnano più seggi, di norma con criteri proporzionali.

Si possono esprimere preferenze alle politiche?

Dipende dalla legge in vigore e dalla tipologia di lista. In diversi assetti recenti le liste nazionali sono bloccate, quindi le preferenze non si esprimono. Verifica sempre le istruzioni ufficiali della tornata.

Chi può fare lo scrutatore?

Requisiti e modalità sono stabiliti dalla normativa e dai Comuni. In generale servono iscrizione nelle liste elettorali del Comune e assenza di incompatibilità. Informazioni e scadenze sono pubblicate dagli uffici elettorali locali.

Cosa serve per votare?

Indicazioni di massima: documento di identità valido e tessera elettorale. Per casi specifici (smarrimento, cambio residenza, voto assistito) occorre seguire le istruzioni ufficiali fornite dagli uffici elettorali.

Il sistema può cambiare da un’elezione all’altra?

Sì. Il Parlamento può modificare le regole con nuove leggi. Per questo è utile controllare sempre la documentazione aggiornata relativa alla specifica tornata elettorale.

In sintesi essenziale

- Il voto è personale e segreto secondo la Costituzione.

- Le Camere si eleggono con un sistema misto.

- Collegi uninominali assegnano circa un terzo dei seggi.

- Ripartizione proporzionale per i seggi restanti.

- Regole e dettagli cambiano nel tempo: verifica sempre le fonti.

Comprendere come funzionano leggi e meccanismi aiuta a leggere meglio sondaggi, risultati e dibattito pubblico. Le etichette tecniche indicano scelte precise su rappresentanza e governabilità: sapere che cosa significano evita fraintendimenti quando si interpretano mappe, numeri e tabelle divulgate dai media.

Questa panoramica non sostituisce le fonti ufficiali. Se devi usare le informazioni per decisioni pratiche o di studio, confrontale con la documentazione aggiornata di istituzioni e uffici elettorali. È un modo semplice per restare informati in modo accurato e responsabile.