Quando ascolti un bosco all’alba, senti cinguettii, trilli e richiami che sembrano un linguaggio. I vocalizzi sono suoni usati dagli uccelli per comunicare con precisione. Capire queste vocalizzazioni – tra canto territoriale, richiami di contatto e segnali d’allarme – rende l’osservazione più ricca e consapevole.

I vocalizzi sono il sistema di comunicazione degli uccelli: nascono nella siringe, servono a difesa e corteggiamento (canto) o a coordinamento e allarme (richiami). Ascolto attento, contesto, stagionalità e analisi del sonogramma aiutano a riconoscerli e interpretarli.

Come si distinguono canto e richiamo?

In genere, il canto è più lungo e melodico, tipico dei maschi in stagione riproduttiva per difendere il territorio e attirare partner. Il richiamo è breve e funzionale: serve a mantenere il contatto, coordinare lo stormo o segnalare pericolo.

Perché gli uccelli cantano all’alba?

Il cosiddetto coro dell’alba coincide con condizioni favorevoli alla propagazione del suono e con picchi di attività riproduttiva, specie in primavera; per questo molte specie cantano di più al mattino e al crepuscolo.

Fatti essenziali sui vocalizzi

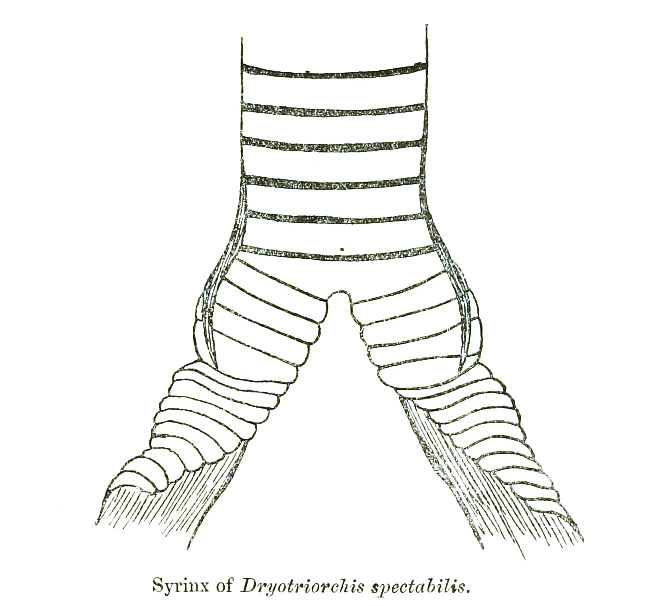

- La siringe genera suoni complessi con due labbra indipendenti.

- Canto: riproduzione e territorio; richiamo: contatto, allarme, coordinamento.

- Le specie hanno firme acustiche; individui possono avere varianti locali.

- Ambiente e meteo influenzano ampiezza e frequenze udibili.

- Il "coro dell’alba" massimizza propagazione con meno rumore.

- Registrare e confrontare sonogrammi facilita l’identificazione.

Come funziona la siringe?

La siringe è l’organo vocale degli uccelli, posta dove la trachea si biforca nei bronchi.

Le labbra siringee vibrano con l’aria espirata e, grazie a fine controllo muscolare, modulano frequenza, ritmo e timbro.

Un aspetto sorprendente è la possibilità di attivare indipendentemente i due lati della siringe: alcune specie possono produrre due suoni simultanei o passare rapidamente da un lato all’altro, creando trilli e gorgheggi complessi.

Quali tipi di vocalizzi esistono?

Non tutti i suoni sono uguali: capire la funzione aiuta a interpretarli. Qui trovi le categorie più comuni, con indicazioni pratiche per riconoscerle sul campo.

Canto: difesa e corteggiamento

Il canto è spesso più lungo, strutturato e ripetitivo. Serve a dichiarare possesso del territorio e a comunicare qualità fisica e maturità del cantante. Una melodia ben proiettata raggiunge lontano ed evita conflitti ravvicinati.

Richiami di contatto e allarme

I richiami di contatto sono brevi impulsi per tenere unito il gruppo. Quelli di allarme variano in funzione del predatore: più acuti per rischi aerei (difficili da localizzare), più “secchi” per minacce al suolo, così da coordinare la fuga.

Mimetismo e imitazione

Alcune specie imitano suoni ambientali o di altri uccelli. L’imitazione può confondere rivali, arricchire il repertorio o attirare l’attenzione di potenziali partner. Non è semplice “copiare”: richiede apprendimento e ottimo controllo vocale.

Segnali non vocali

Oltre ai vocalizzi, esistono suoni meccanici come il tambureggiamento dei picchi. Il picchio pileato è un esempio noto: il ritmo del battere sul legno comunica presenza e forza, un messaggio acustico efficace anche senza emettere voce.

Come riconoscere i vocalizzi sul campo?

L’orecchio si educa con pratica e metodo. Segui questi passaggi per migliorare precisione e memoria uditiva.

- Osserva il contesto. Stagione, ora del giorno e habitat restringono il campo. In primavera il canto è più intenso; in inverno prevalgono richiami di contatto.

- Ascolta ritmo e durata. Sequenze lente e strutturate suggeriscono canto; impulsi brevi e ripetuti indicano richiamo. Nota se i suoni sono ascendenti o discendenti.

- Focalizza frequenza e timbro. Suoni acuti penetrano meglio tra le foglie; toni gravi si propagano a distanza ma sono più sensibili al rumore del vento.

- Separa le frasi. Identifica motivi ripetuti, pause e “strofe”. Questo aiuta a memorizzare pattern utili per il riconoscimento.

- Registra brevi clip. Anche uno smartphone basta: confronta più volte e annota parole‑chiave (“fischio”, “trillo”, “tic”). L’analisi del sonogramma visualizza frequenza nel tempo, facilitando la comparazione.

- Confronta con guide sonore. Ascolta più esecuzioni della stessa specie: esistono dialetti locali e variabilità individuale. Non fissarti su un’unica versione.

- Usa ancore mnemoniche. Associa sillabe a frasi (“ti-ti-ti” → richiesta di contatto) o a oggetti sonori. Le parole aiutano a fissare l’andamento.

- Verifica con la vista. Quando possibile, conferma l’identità osservando dimensioni, postura e movimento del becco durante l’emissione.

Qual è il ruolo dell’apprendimento?

In molte specie il repertorio si affina con l’esperienza: i giovani apprendono ascoltando adulti e vicini, formando “dialetti” locali. Questo spiega differenze sottili tra popolazioni vicine e perché l’esposizione precoce aiuta a sviluppare melodie complesse.

Altre specie hanno schemi più innati, con margini ridotti di variazione. In ogni caso, pratica e contesto plasmano il risultato finale: come per una lingua, la “pronuncia” migliora con ripetizione e feedback.

Errori comuni da evitare

Anche orecchie esperte possono cadere in tranelli. Ecco alcune insidie frequenti e come aggirarle.

- Affidarsi solo alla memoria. Senza annotazioni e registrazioni, il ricordo si distorce; crea un diario sonoro.

- Ignorare il contesto. Orario e habitat cambiano la probabilità delle specie presenti; valuta sempre l’intorno.

- Confondere suoni non vocali. Fruscii e tambureggiamenti possono sembrare richiami; cerca la fonte.

- Trascurare il vento. Le raffiche coprono gli acuti o deformano i gravi; posizionati sottovento.

- Trasporre “parole” alla lettera. Le mnemotecniche aiutano, ma non sostituiscono confronto e ascolto ripetuto.

Domande frequenti sui vocalizzi

Cosa distingue un canto da un richiamo?

Il canto è più lungo e strutturato, legato a difesa del territorio e corteggiamento; il richiamo è breve e funzionale, per contatto, coordinamento o allarme.

Tutti gli uccelli cantano?

No. Tutte le specie comunicano acusticamente, ma alcune usano soprattutto richiami o segnali non vocali; il canto vero e proprio è più tipico dei passeriformi.

Che cos’è il coro dell’alba?

È il picco di attività canora nelle prime ore del mattino, quando propagazione del suono e motivazioni riproduttive rendono vantaggioso cantare con maggiore intensità.

Come posso imparare a riconoscere i vocalizzi?

Allena l’ascolto, registra brevi clip, studia sonogrammi, confronta più esecuzioni della stessa specie e collega i suoni a parole‑chiave o immagini mentali.

Il tambureggiamento è un vocalizzo?

No. È un segnale acustico non vocale prodotto per percussione sul legno. Comunica presenza e forza, come nel caso del picchio pileato.

Il meteo influisce sui suoni?

Sì. Vento, umidità e pioggia alterano la propagazione e la percezione: gli acuti si perdono nel fruscio, i toni gravi possono essere mascherati dal rumore ambientale.

Riepilogo essenziale

- La siringe permette suoni complessi e anche simultanei.

- Canto e richiamo hanno funzioni diverse e riconoscibili.

- Contesto, stagione e habitat guidano l’interpretazione.

- Registrazioni e sonogrammi accelerano l’apprendimento.

- Attenzione ai segnali non vocali e alle insidie del meteo.

Ascoltare con metodo trasforma il bosco in un mosaico di messaggi. Conoscere struttura, funzione e contesto dei vocalizzi – e allenare l’orecchio con registrazioni e sonogrammi – rende più semplice riconoscere specie, comportamenti e interazioni.

Non serve strumentazione complessa: pazienza, curiosità e confronto costante portano i risultati migliori. Con il tempo imparerai a cogliere le sfumature, distinguendo un canto territoriale da un richiamo d’allarme con un solo ascolto attento.