Il polpo è un mollusco cefalopode celebre per curiosità, astuzia e un talento straordinario nel scomparire alla vista. Tra scogliere sommerse e praterie di alghe, affascina con abilità uniche, dalla pelle cangiante ai comportamenti complessi. In questa guida trovi habitat, dieta, riproduzione e i meccanismi che rendono questo animale sorprendente.

Guida essenziale al polpo: dove vive e come si mimetizza, di cosa si nutre, perché è considerato intelligente, quanto vive e come si riproduce. Un profilo chiaro e accessibile per capire biologia, comportamento e tutela di un cefalopode straordinario.

Dove vive il polpo e come si mimetizza?

Nel Mediterraneo e in molti oceani temperati, il polpo preferisce grotte, fessure e piccole tane scavate nella sabbia, spesso fra posidonia e rocce. Per non farsi notare, sfrutta colori e texture della pelle in modo magistrale.

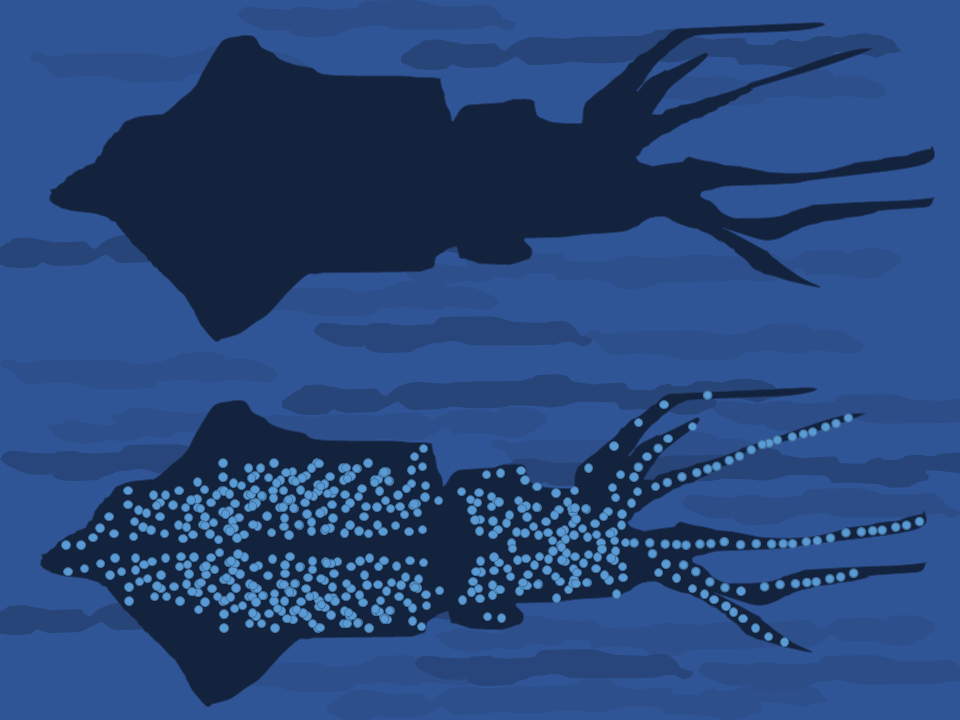

Grazie ai cromatofori e alle papille cutanee, può cambiare colore e rilievo in frazioni di secondo, fondendosi con fondale e alghe per confondere predatori e prede. Non sorprende che i pescatori lo incontrino soprattutto su fondali rocciosi, dove le tane offrono riparo e punti d’agguato.

In acque basse, il polpo si sposta tra pozze di marea e massi; più in profondità, sceglie fondali misti con ripari naturali. Davanti alla tana, spesso accumula conchiglie e gusci: una sorta di “muretto” che segnala la presenza del proprietario.

Come respira il polpo?

Respira grazie a due branchie e al sifone, che incanala l’acqua nella cavità palleale: l’ossigeno passa al sangue e l’acqua esce. Lo stesso sifone, usato a getto, fornisce una rapida spinta propulsiva quando l’animale deve allontanarsi o sorprendere una preda.

Di cosa si nutre il polpo?

Il polpo è un predatore opportunista: cattura soprattutto crostacei (come granchi), molluschi bivalvi e gasteropodi, ma talvolta anche piccoli pesci. Di notte esplora l’area attorno alla tana, setacciando il fondale con le braccia ricche di recettori tattili e chimici.

Per aprire gusci duri usa un becco corneo e, all’occorrenza, una radula seghettata. In alcune specie la saliva contiene sostanze che intorpidiscono la preda, facilitando l’alimentazione. Dopo il pasto, gli scarti finiscono nel “mucchio” davanti alla tana: un segnale visivo della presenza del proprietario.

Perché il polpo è così intelligente?

Il cervello del polpo è grande rispetto al corpo e il suo sistema nervoso decentralizzato affida molto “calcolo” alle braccia. Alcuni studi stimano circa 500 milioni di neuroni complessivi, con una parte sostanziale distribuita negli arti, una configurazione che facilita esplorazione e problem solving.

Questa architettura supporta memoria a breve termine e apprendimento per tentativi, utili ad aprire valve, svitare coperchi o pianificare brevi spostamenti. In cattività i polpi imparano in fretta a manipolare oggetti e a distinguere forme;

in natura, sfruttano l’ambiente come un “laboratorio” ricco di stimoli.

Perché ha tre cuori?

Il polpo possiede tre cuori: due branchiali, che pompano sangue verso le branchie per ossigenarlo, e uno sistemico, che lo distribuisce nel corpo. Il sangue è blu perché l’emocianina (a base di rame) lega l’ossigeno: una soluzione efficiente soprattutto in acque fredde e poco ossigenate.

Come si muove un polpo?

Alterna camminata “a passo” con le braccia e propulsione a getto tramite sifone. La prima è precisa e parsimoniosa; la seconda è una fuga rapida ma dispendiosa. Quando serve ulteriore copertura, rilascia una nube d’inchiostro per creare un diversivo e guadagnare tempo.

Comportamenti sorprendenti del polpo

- Uso di oggetti come gusci o cocchi: ottimi “scudi” mobili contro predatori. Questo comportamento mostra una forma di pianificazione e la capacità di sfruttare risorse del paesaggio a proprio vantaggio.

- Autonomia delle braccia: ogni braccio integra informazioni tattili e chimiche e prende micro-decisioni in tempo reale. Il controllo centrale interviene per coordinare obiettivi e strategie globali.

- Barattoli e labirinti: in test controllati, molti polpi imparano ad aprire coperchi o a ricordare percorsi. La memoria a breve termine permette di accelerare i tentativi successivi.

- Mimetismo posturale: oltre al colore, varia postura e texture per assomigliare a rocce o alghe ondeggianti. È una messa in scena credibile, che inganna l’occhio dei predatori.

- Mappe personali: esplora di notte e spesso ritorna alla tana seguendo punti di riferimento familiari. Così ottimizza rischi e ricompense, alternando “zone sicure” e aree da scandagliare.

- Interazioni umane: è curioso ma prudente. In zone frequentate da pescatori o sub, può studiare da vicino novità e movimenti, mantenendo sempre una via di fuga.

Fatti essenziali sul polpo

- Cefalopode solitario con tre cuori e sangue blu ricco di rame.

- Si mimetizza cambiando colore e texture in frazioni di secondo.

- Predatore notturno di crostacei, molluschi e piccoli pesci.

- Vive in fondali rocciosi e praterie di posidonia del Mediterraneo e di oceani temperati.

- Intelligenza elevata, memoria a breve termine e problem solving.

- Ciclo di vita breve: la maggior parte vive 1–3 anni.

Ciclo di vita e riproduzione

Il polpo ha un ciclo di vita breve: molte specie vivono da uno a tre anni. La riproduzione è una fase culminante. Il maschio trasferisce lo sperma con un braccio modificato (ettocotilo); la femmina depone fili di uova in una tana e le ossigena fino alla schiusa.

Si parla di semelparità: dopo la riproduzione, l’adulto non si accoppia di nuovo. Le femmine spesso non si alimentano durante la cova, concentrando energie sulla ventilazione delle uova e sulla difesa della tana. Alla schiusa, i piccoli sono già autonomi e si disperdono nel plancton per poi scendere sul fondo.

Octopus vulgaris: uno sguardo rapido

Il polpo comune (Octopus vulgaris) è la specie più nota nel Mediterraneo. Predilige fondali rocciosi con ripari, caccia soprattutto di notte e mostra grande plasticità comportamentale. Casi di variazione locale nelle dimensioni e negli schemi di colore riflettono l’adattamento a condizioni ambientali diverse.

Domande frequenti

Il polpo è pericoloso per l’essere umano?

In genere no. È un animale schivo e preferisce fuggire. Alcune specie possono mordere, ma gli episodi sono rari. Osservarlo senza toccarlo riduce stress e rischi per tutti.

Come fa il polpo a mimetizzarsi così rapidamente?

Attiva cromatofori e papille cutanee sotto controllo nervoso, variando in modo coordinato colore, luminosità e rilievo. Così replica sabbia, rocce o alghe con grande credibilità visiva.

Quanto vive un polpo?

La maggior parte vive 1–3 anni. Alcune specie di grandi dimensioni possono superare questo intervallo, ma in generale il ciclo di vita resta breve rispetto ad altri molluschi.

Qual è la differenza tra polpo e piovra?

Nel linguaggio comune in italiano i termini spesso si usano come sinonimi. In biologia si preferisce “polpo” per indicare i cefalopodi del genere Octopus.

Perché si vedono talvolta polpi “a terra” tra le rocce?

Nelle pozze di marea possono muoversi per brevi tratti fuori dall’acqua, restando umidi, ad esempio per passare da una pozza all’altra. È un comportamento esplorativo, non prolungato.

In sintesi: il polpo

- Mollusco cefalopode abile nel mimetismo e nella fuga.

- Dieta flessibile: soprattutto crostacei e molluschi.

- Nervi diffusi nelle braccia e notevole capacità di apprendimento.

- Riproduzione semelpara e ciclo di vita breve.

- Osservazione responsabile: non disturbare tana e ambiente.

Conoscere il polpo significa apprezzare un animale con capacità cognitive e comportamentali fuori dal comune. Il suo mimetismo, la struttura del sistema nervoso e la vita breve lo rendono un caso di studio ideale per capire come l’ambiente plasmi soluzioni biologiche diverse.

Che tu lo incontri da sub o in un documentario, adottare un approccio rispettoso fa la differenza: non toccarlo, non smuovere le tane e evita di inseguirlo. Un’osservazione attenta, paziente e discreta fa emergere dettagli che raccontano davvero la ricchezza di questo straordinario cefalopode.