Nel buio degli abissi e nei boschi umidi, alcune specie poco note mostrano bagliori che ricordano le perle. Bioluminescenza, iridescenza e superfici a madreperla trasformano corpi minuti in segnali che aiutano a vivere. Qui scopri come e perché brillano, e cosa rivela questa luce sulla biodiversità.

Un viaggio tra bioluminescenza, iridescenza e micro-habitat: come e perché animali spesso trascurati brillano come perle tra i granelli di sabbia. Suggerimenti per osservare senza disturbare, esempi concreti e collegamenti con la conservazione, l’UEL e la ricerca scientifica.

Perché alcune creature brillano come perle?

In natura, brillare serve a comunicare e sopravvivere. Negli oceani, la bioluminescenza negli abissi e i riflessi perlacei hanno funzioni precise:

attirare partner, confondere i predatori, coordinarsi nel gruppo. Sono linguaggi visivi efficienti perché richiedono poco movimento e si vedono anche a grande distanza.

Cosa intendiamo per luce 'tipo perla'?

Due sono i percorsi principali. La bioluminescenza è luce prodotta da reazioni chimiche interne; l’iridescenza nasce da interferenza ottica in superfici sottili che riflettono i colori. Insieme creano bagliori morbidi, simili alla madreperla. Negli oceani profondi, oltre i tre quarti degli organismi pelagici emettono luce; ciò rende utili questi segnali.

Come funziona la luce: biologia e fisica

La bioluminescenza avviene grazie alla coppia luciferina‑luciferasi (molecola ed enzima che, reagendo con ossigeno, emettono fotoni). Le cellule modulano l’intensità con canali ionici e piccoli organi detti fotofori. L’iridescenza invece nasce da strati nanometrici che riflettono e deviano la luce per interferenza.

In molluschi e crostacei, reticoli di cristalli e proteine generano riflessi “perlacei”.

La madreperla ('nacre') è un buon esempio di struttura multistrato robusta e brillante, costruita con aragonite e matrice organica. Queste microstrutture ordinate piegano la luce in modi utili a mimetismo e segnalazione.

Fatti chiave su biodiversità e perle

- La bioluminescenza è una reazione luciferina‑luciferasi.

- L’iridescenza nasce da strati sottili interferenti.

- Molti piccoli invertebrati brillano per segnalare o confondersi.

- Gli habitat UEL sono micro-habitat con condizioni stabili.

- Minacce crescenti riducono la biodiversità luminosa.

Quali specie poco note brillano davvero?

Non solo meduse e lucciole: molte piccole specie “dimenticate” usano bagliori per nutrirsi o per sfuggire.

Queste luci sono strategie anti‑predatore, richiami sessuali o semplici coperte mimetiche.

- Ostracodi marini. Minuscoli crostacei che “apparecchiano” strisce di luce per confondere chi li insegue. Alcuni rilasciano composti luminosi nell’acqua, creando schermi temporanei che danno tempo alla fuga.

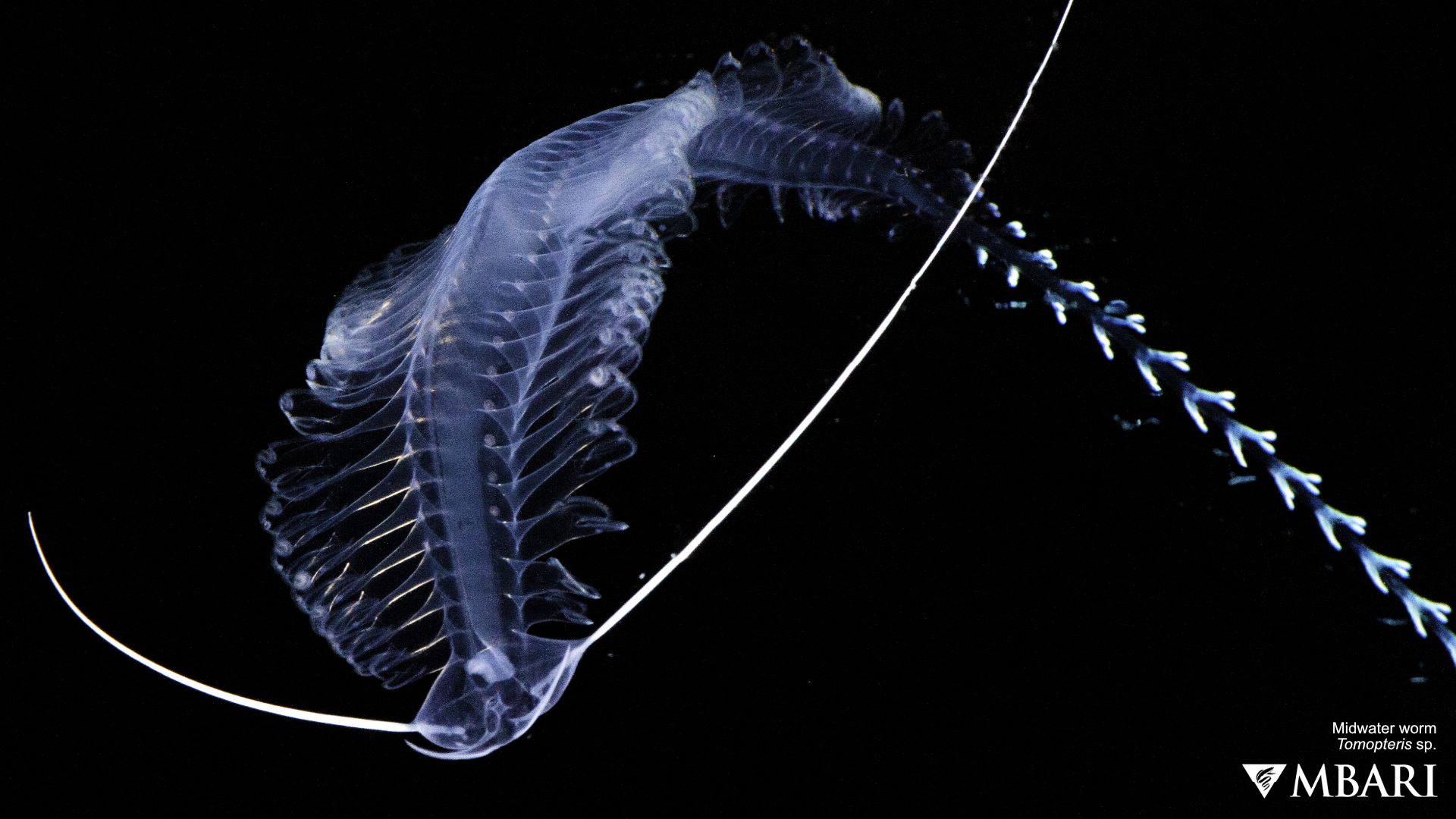

- Tomopteris (vermi pelagici). Emissioni gialle dagli arti a pagaia, un colore raro nel mare profondo. Le luci possono disorientare i predatori mentre l’animale nuota con movimenti ondulati.

- Cefalopodi pigmei (Idiosepius). Non brillano sempre, ma modulano riflessi con cellule specializzate. Le superfici iridescenti cambiano tonalità come una cartina olografica quando l’angolo di luce varia.

- Pesci dragone (Stomiidae). Alcune specie producono luce rossa, poco visibile ai più. Così illuminano le prede “in segreto” mentre restano quasi invisibili nell’oscurità circostante.

- Ctenofori. Pettini di ciglia diffondono riflessi cangianti; non è bioluminescenza, ma cilia iridescenti che scompongono la luce. L’effetto ricorda un arcobaleno in miniatura che scorre lungo il corpo.

- Gamberi dei fondali. Alcuni espellono nuvole luminose come contromisura. Il bagliore distrae il predatore e lascia una traccia “falsa” mentre l’animale vira rapidamente.

- Nudibranchi. Colorazioni metalliche e riflessi specchianti segnalano tossicità o imitano il luccichio dell’acqua. Questo mimetismo speculare attenua i contorni e riduce la probabilità di essere notati.

Dove prosperano: habitat, UEL e pressioni

Queste specie vivono in ambienti molto diversi, dai canyon sottomarini alle foglie bagnate dei sottoboschi. Per chiarezza, useremo UEL (unità ecologica locale: etichetta coniata qui per indicare un micro-habitat con condizioni omogenee).

In una UEL la disponibilità di luce, torbidità, predatori e nutrienti definiscono i ruoli della luce. La selezione naturale favorisce segnali leggibili ma discreti, in base a rischio e beneficio. Tali pressioni selettive plasmano colore, durata e direzione del bagliore. In ambienti variabili, la fragilità ecologica aumenta: basta un piccolo cambiamento per spegnere la segnalazione.

Le categorie “Minacciata” sono Vulnerabile, In Pericolo e In Pericolo Critico, definite da criteri quantitativi su popolazione, area di occupazione e declino.

Mostra citazione originale

The “Threatened” categories are Vulnerable, Endangered, and Critically Endangered, defined by quantitative criteria on population, area of occupancy, and decline.

Per orientarsi sul rischio, conviene consultare la Lista Rossa dell'IUCN, che applica soglie e criteri comparabili. Sapere se una specie è rara o in calo aiuta a scegliere metodi di osservazione più cauti.

Secondo il Global Assessment dell'IPBES 2019, fino a un milione di specie rischiano l’estinzione nei prossimi decenni, soprattutto per perdita di habitat e pressioni umane.

Come studiarle senza disturbarle

Ricercatori e volontari possono usare ROV a luci rosse (veicoli operati a distanza con illuminazione attenuata) e sensori sensibili per osservare i bagliori senza alterare la scena. Le riprese a distanza riducono l’effetto di disturbo e documentano sequenze rare.

Sul campo, il campionamento non invasivo aiuta: trappole di luce a intensità controllata per gli insetti, campioni d’acqua per il DNA ambientale (DNA è l’acido che contiene le istruzioni genetiche). Linee guida etiche e permessi locali restano necessari.

Per i naturalisti, scattare con ISO alti e tempi lunghi, schermare le torce con gel rossi e lavorare in squadra permette di ridurre l’impatto. Anche la scienza partecipata (citizen science) contribuisce con osservazioni documentate e verificabili.

Domande frequenti sulle luci 'perla'

Brevi risposte a dubbi comuni su nomi, energia e osservazione responsabile.

Domande frequenti

Cos’è la bioluminescenza e in cosa differisce dall’iridescenza?

La bioluminescenza è una luce prodotta da reazioni chimiche interne; l’iridescenza è un effetto ottico dovuto a strati che riflettono i colori. Nel primo caso l’animale “accende” la luce, nel secondo riflette quella esterna.

Cosa significa UEL in questo articolo?

UEL è una sigla coniata qui per “unità ecologica locale”: indica un micro-habitat con condizioni relativamente omogenee (luce, torbidità, predatori). Serve per spiegare in modo semplice dove certi bagliori funzionano meglio.

La luce consuma molta energia per gli animali?

Dipende. La bioluminescenza è efficiente e spesso a basso costo energetico, specie se attivata a impulsi. L’iridescenza non “costa” quasi nulla perché sfrutta strutture fisiche già presenti sull’animale.

Come si possono osservare questi bagliori senza disturbare?

Usa luci rosse schermate, limita i tempi di esposizione, mantieni distanza e non spostare gli animali. In acqua, preferisci osservazioni da remoto; a terra, evita lampade intense e segui eventuali permessi o regolamenti locali.

Le perle vere c’entrano con questi bagliori?

No. Le perle sono biominerali prodotti da alcuni molluschi, con lucentezza dovuta a strati di aragonite. Qui le “perle” sono una metafora per descrivere luci naturali e riflessi morbidi in organismi viventi.

Perché molte luci sono blu o verdi?

In acqua il blu-verde viaggia più lontano: quelle lunghezze d’onda si attenuano meno e risultano visibili a distanza. Per questo molti organismi marini hanno fotofori o pigmenti che emettono in blu-verde.

Cosa ricordare sulle perle viventi

- Brillare è un linguaggio: serve a sopravvivere, nutrirsi e comunicare.

- Due meccanismi dominanti: bioluminescenza chimica e iridescenza fisica.

- Molte specie “minori” usano bagliori efficaci in micro-habitat stabili (UEL).

- Pressioni ambientali e umane possono spegnere questi segnali naturali.

- Osservare con rispetto e metodi non invasivi tutela specie e habitat.

Guardare meglio rivela trame nascoste: piccole luci che raccontano scelte evolutive, alleanze e inganni. Dal plancton ai vermi pelagici, i segni luminosi sono manuali di sopravvivenza in formato compatto. Capirli significa riconoscere la loro fragile ricchezza e il peso delle nostre azioni.

Conoscenza ed empatia camminano insieme. Scegliere torce più gentili, tempi brevi e distanze adeguate, sostenere ricerche aperte e aree protette: sono passi piccoli ma reali. Così le luci “tipo perla” continueranno a brillare, guidando studi migliori e scelte informate.