La parola «elefante» non è nata in un giorno: la sua storia attraversa secoli, lingue e scambi culturali. Dall’antico elephas al latino elephantus, fino alle forme moderne nelle lingue europee, il percorso di questo pachiderma racconta come il linguaggio registra l’incontro con un grande proboscidato e con l’avorio che lo ha reso celebre.

Un viaggio etimologico chiarisce come «elefante» discenda dal greco elephas e dal latino elephantus, connessi all’avorio. Le culture orientali hanno alimentato racconti e scambi, mentre il Medioevo europeo ha fissato immagini e usi. Oggi, le lingue condividono radici simili ma con sfumature culturali diverse.

Da dove viene la parola «elefante»?

L’origine risale al greco antico e poi al latino: elephas passò a elephantus, quindi alle lingue romanze.

Il significato collegava l’animale e l’avorio, riflesso dei commerci e della curiosità naturalistica antica. Nelle fonti si trovano tracce coerenti del filo che unisce forme, suoni e sensi.

Qual è il passaggio da «elephas» a «elephantus»?

I Romani adottarono la base greca con un suffisso latino, adattando fonetica e morfologia. La forma elephantus circolò in testi storici e naturalistici, e l’italiano medievale ereditò la voce elefante. In latino si trova come elephantus, -i (sostantivo maschile), con attestazioni per l’animale e per l’avorio.

«Elephant» deriva dal latino elephantus (dal greco elephas), con senso anche di “avorio”; l’etimo transita dal greco al latino e poi alle lingue europee.

Mostra citazione originale

Elephant: < Latin elephantus < Greek eléphas, ‘elephant; ivory’; via Latin into European languages.

Quando entra «elefante» nell’italiano storico?

Le prime occorrenze compaiono nell’italiano antico, tra XIII e XIV secolo, in testi letterari e documentari. Alcuni corpora storici, come il Tesoro della Lingua Italiana delle Origini, registrano la voce con esempi significativi e varianti grafiche.

La stratificazione semantica è tipica dei nomi diffusi tramite prestigio culturale: dal greco elephas si eredita anche l’associazione con l’avorio, mentre la resa formale varia secondo i sistemi fonetici locali. La coppia forma/senso ha viaggiato con i testi, i mercanti e le scuole tardoantiche.

Nel contatto latino-greco, il latino elephantus funziona come prestito adattato che rimane trasparente per i dotti, ma diventa parola comune con l’espansione delle lingue romanze. È un esempio di “prestito riuscito” che unisce mondo naturale e lessico specialistico.

Come le lingue orientali hanno influenzato il nome?

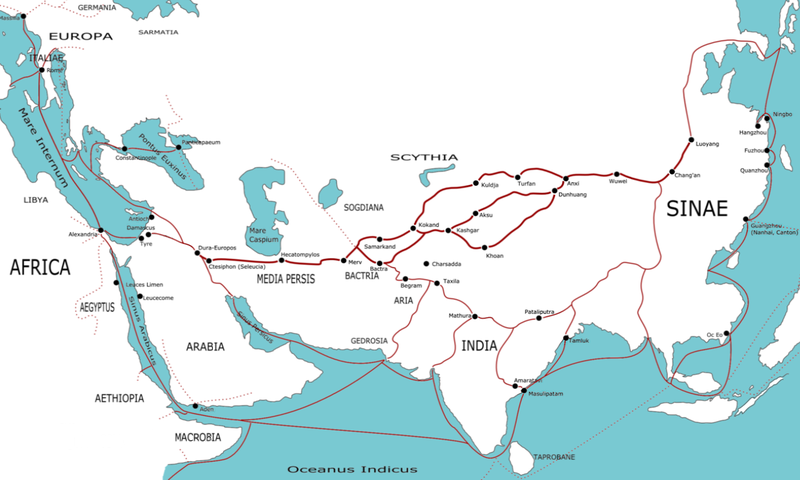

Le culture orientali hanno diffuso racconti, classificazioni e immagini dell’animale, ma la forma europea «elefante» resta greco-latina. L’arabo e il persiano hanno termine proprio per l’animale, che ricorre in cronache di guerra, testi medici e tradizioni letterarie, alimentando scambi e curiosità.

L’arabo fil e il persiano pil attestano un patrimonio lessicale autonomo, in parte veicolato lungo le vie dell’avorio. Questi contatti non cambiano la forma italiana, ma intensificano circolazione di storie, metafore e prestiti di nicchia (toponimi, cognomi, nomi di oggetti rituali).

«Elephas» è di origine pre-greca; il senso originario è probabilmente “avorio”, e solo in seguito “elefante”.

Mostra citazione originale

Elephas is of Pre-Greek origin; the original sense is probably ‘ivory’, later ‘elephant’.

Un esempio utile: come le rotte delle spezie cambiarono la cucina senza cambiare i nomi di base, allo stesso modo i contatti orientali arricchirono narrazioni e usi senza alterare la forma europea principale. L’etimologia mantiene la rotta, la cultura amplia il carico.

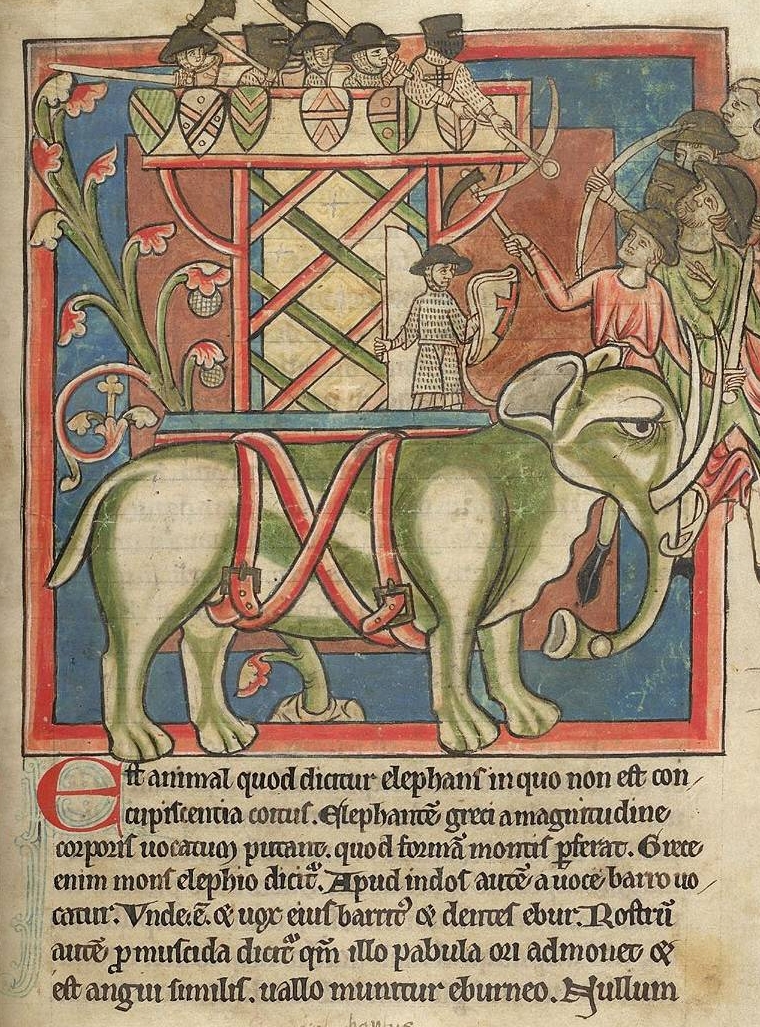

Perché il Medioevo ha trasformato il mito?

Nel Medioevo europeo, i bestiari medievali e le enciclopedie morali fissarono ritratti dell’elefante come animale saggio e simbolico. La conoscenza diretta era rara; perciò descrizioni e allegorie si intrecciarono con racconti di mercanti e pellegrini.

Le fiere, le corti e gli rotte mercantili diffusero oggetti d’avorio e notizie esotiche. Un dono reale con un elefante in corte poteva valere più di un trattato:

la visione dal vivo consolidava una parola già presente, rafforzandone prestigio e memoria collettiva.

Pensiamo a una mappa: i testi sono le strade, gli oggetti sono i ponti. Quando testi e oggetti coincidono (una cronaca che descrive un dente lavorato), la circolazione del nome accelera. La lingua si sedimenta dove convergono pratica, immaginario e materia.

Fatti chiave sull’etimologia dell’elefante

- Il greco elephas indicava sia l’animale sia l’avorio; il latino elephantus ne è il prestito.

- In italiano «elefante» è attestato tra XIII e XIV secolo in diverse tipologie di testi.

- Beekes propone «elephas» di origine pre-greca e senso originario legato all’“avorio”.

- Arabo fil e persiano pil influenzano narrazioni e scambi, non la forma italiana.

- Il Medioevo europeo consolida uso e simboli attraverso bestiari, corti e commerci.

Quali lingue hanno plasmato «elefante» oggi?

Le lingue moderne mostrano somiglianze perché condividono la stessa radice colta. Le differenze dipendono da adattamenti fonetici e percorsi storici locali. Ecco una panoramica comparativa, utile per capire convergenze e varianti.

- Italiano (elefante): discende dal latino elephantus per via dotta. Nei testi umanistici mantiene trasparenza etimologica; nell’uso comune diventa parola di base, presente in locuzioni e proverbi.

- Spagnolo/portoghese (elefante/elefante): seguono lo stesso canale latino. Si tratta di un prestito dotto consolidato nella lessicografia moderna, con grafia stabile e alta prevedibilità fonetica.

- Francese (éléphant): l’accento grafico riflette l’evoluzione francese. La forma convive con derivati tecnici e con valore figurato in espressioni idiomatiche del linguaggio giornalistico.

- Inglese (elephant): acquisizione medievale tramite latino e francese. La parola convive con composti (elephantine) e mantiene la doppia memoria animale/avorio in alcuni registri storici.

- Tedesco (Elefant): adattamento fonetico regolare dal canale colto. È un prestito tardo rispetto a vocaboli germanici nativi, ma pienamente integrato nel lessico di base.

- Arabo/persiano (fil/pil): radici autoctone indipendenti dalla linea greco-latina. Hanno influito su narrazioni, cronache e nomi propri lungo rotte islamiche e persiane della conoscenza.

- Lingue indiane (per es., hastin, ibha): termini indigeni con grande profondità culturale. La relazione è contattuale: i prestiti europei si sono alimentati di descrizioni, non di forma.

- Greco/latino (elephas/elephantus): il binomio greco-latino resta la fonte comune. Dal significato originario legato all’avorio si costruiscono i moderni paradigmi lessicali.

Come usare bene i termini tra scienza e cultura?

Nell’uso scientifico conviene distinguere tra nome comune e nome binomiale. Il primo identifica l’animale in generale; il secondo colloca una specie in un sistema condiviso, utile per evitare ambiguità tra aree geografiche e tradizioni diverse.

Quando preferire il nome comune?

In divulgazione generale, narrativa o giornalismo, il nome comune è chiaro e accessibile. Serve a presentare idee, storie e dati senza appesantire la lettura. È l’equivalente di una mappa semplificata che orienta subito chi legge.

Quando usare il nome scientifico?

In contesti specialistici, il nome binomiale è cruciale: Elephas maximus indica l’elefante asiatico, mentre Loxodonta africana indica l’elefante africano. I nomi scientifici valgono oltre le lingue nazionali e riducono gli equivoci terminologici.

Un buon criterio è la coerenza: in un testo tecnico, mantenere il nome scientifico alla prima occorrenza e riprendere con l’abbreviazione (E. maximus, L. africana) quando il contesto è chiaro. Nella divulgazione, alternare con misura agevola comprensione e precisione.

Domande frequenti su «elefante»

L’etimologia di «elefante» riguarda anche l’avorio?

Sì. In greco elephas designava sia l’animale sia l’avorio, e il latino elephantus eredita questa duplicità. L’associazione deriva dal ruolo commerciale e simbolico dell’avorio nel Mediterraneo antico.

L’italiano «elefante» deriva dall’arabo «fil»?

No. «Elefante» segue la linea greco-latina (elephas → elephantus). L’arabo fil ha influenzato racconti e distribuzione culturale, ma non la forma italiana consolidata nelle fonti medievali europee.

Quando compare «elefante» nei testi italiani?

Le prime attestazioni sono tra XIII e XIV secolo. I corpora di italiano antico riportano esempi in ambito letterario e documentario, confermando una circolazione già stabile nel Medioevo maturo.

Perché molte lingue hanno parole simili per «elefante»?

Perché condividono la stessa radice colta greco-latina. L’adattamento locale cambia suoni o grafie (per esempio, accenti o consonanti), ma la base etimologica rimane comune a gran parte dell’Europa.

Qual è la differenza tra «elefante» e i nomi scientifici?

«Elefante» è il nome comune. I nomi scientifici identificano specie precise: Elephas maximus (asiatico) e Loxodonta africana (africano). Servono per essere univoci oltre le lingue nazionali.

In breve: parole e radici

- «Elefante» discende dal greco elephas via latino elephantus.

- L’avorio è parte della storia semantica fin dall’antichità.

- Le lingue orientali hanno influenzato miti e scambi, non la forma italiana.

- Il Medioevo europeo ha consolidato uso e simboli del termine.

- I nomi scientifici distinguono chiaramente le specie moderne.

Il percorso della parola mostra come lingua e cultura si intreccino: rotte commerciali, testi e immagini hanno fissato un nome venuto da lontano e rimasto stabile. Capire origini e passaggi non è un esercizio erudito: aiuta a leggere fonti, mappe e musei con maggiore precisione.

Quando si usano parole antiche in contesti moderni, vale la regola della chiarezza: spiegare le scelte, distinguere tra uso comune e binomiale, e rispettare le fonti. Così, una storia di radici e percorsi continua a parlare in modo semplice e rigoroso.